項目

ビタミン

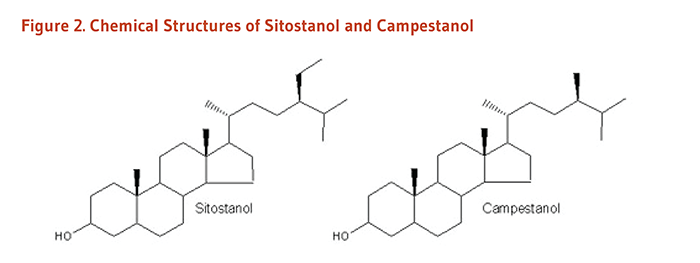

ビオチン

目次

要約

ビオチンはビタミンB複合体(ビタミンB群)に属する水溶性ビタミンの1種である。ビオチンがビタミンとして立証されるまでにはその発見以後40年近くを要した(1)。ビオチンは全ての生物に必要であるが、生合成できる生物種はバクテリアや酵母、カビ、藻類やいくつかの植物に限られている(2)。

機能

ビオチンは哺乳動物の5種類のカルボキシラーゼ(enzyme)の活性部位に結合する(3)。ビオチンがタンパク質など別の分子へ結合することを“ビオチニル化”という。ホロカルボキシラーゼ合成酵素(HCS)はアポカルボキシラーゼ(不活性型)のビオチニル化やヒストンのビオチニル化を触媒する(ヒストンのビオチニル化の項目を参照)。ビオチニダーゼはヒストンやカルボキシラーゼの分解産物(peptide)からビオチンを遊離する。

補酵素

各々のカルボキシラーゼは生命維持に必須の代謝反応を触媒する。

- アセチルCoAカルボキシラーゼⅠ及びⅡはアセチルCoAに重炭酸イオン(HCO3-)を結合させマロニルCoAを合成する反応を触媒する。マロニルCoAは脂肪酸合成に必須である。アセチルCoAカルボキシラーゼⅠは細胞質での脂肪酸の合成に極めて重要であり、アセチルCoAカルボキシラーゼⅡはミトコンドリアでの脂肪酸の酸化(β酸化)を調節する。

- ピルビン酸カルボキシラーゼは糖新生-糖質以外の物質(例えばアミノ酸)からグルコースを生成すること-において極めて重要な酵素である。

- メチルクロトニルCoAカルボキシラーゼは必須アミノ酸であるロイシンの異化で、不可欠なステップを触媒する。

- プロピオニルCoAカルボキシラーゼは特定のアミノ酸やコレステロール、奇数鎖脂肪酸(炭素数が奇数個の脂肪酸)の代謝で必須段階を触媒する(4)。

ヒストンのビオチニル化

ヒストンはDNAと結合しコンパクトな構造にパッケージングすることでヌクレオソーム(クロモソームに不可欠な構造的構成要素)を形成するタンパク質である。コンパクトにパッケージングされたDNAは、DNAの複製や転写の際に弛まなければならない。アセチル基やメチル基の結合によるヒストン修飾(アセチル化もしくはメチル化)はヒストン構造を変化させ、DNAの複製や転写に影響を与える。数多くの証拠から、ヒストンのビオチニル化は細胞増殖や他の細胞応答と同様にDNAの複製や転写を調節する役割を持つことが示されている(5-7)。

ビオチン欠乏症

明白なビオチン欠乏症は非常に稀であるが、ヒトにおける食事性ビオチンの必要量は異なる2つの状況での調査から明示されている。すなわち、ビオチン補給なしでの長期的経静脈栄養(非経口栄養)と長期間(数週間~数年間)にわたる生卵白の摂取である。アビジンは卵白中に存在する抗微生物タンパク質で、ビオチンと強固に結合し腸管からの吸収を阻害する。アビジンは加熱調理によって消化を受けやすくなる。その結果、アビジンは食事性ビオチンの吸収を阻害することができなくなる(8)。

以下の3つは、ビオチン栄養状態の指標としてその有効性が実証されている評価基準である:(1)ビオチン酵素であるメチルクロトニルCoAカルボキシラーゼ活性の低下を反映する有機酸(3-ヒドロキシイソ吉草酸)排泄の増加(2)尿中ビオチン排泄の減少(3)末梢血リンパ球のプロピオニルCoAカルボキシラーゼ活性の低下(4, 9-11)

兆候と症状

明白なビオチン欠乏症の兆候として、脱毛や眼、口、鼻、生殖器周辺での鱗屑性皮疹が挙げられる。成人での神経症状としては、精神抑うつ、無気力、幻覚、四肢のしびれや刺痛がある。ある研究者は異常な脂肪分布を伴う特徴的な顔面皮疹を「ビオチン欠乏顔貌」と称している(8)。ビオチン代謝に遺伝性疾患のあるヒトは機能的な面でビオチン欠乏症となる。そのため、しばしば免疫機能異常や細菌等への感染症の増加、ビオチン欠乏症に似た身体所見が認められる(12)。

素因的(欠乏しやすくなる)状態

ビオチン欠乏症はビオチニダーゼ欠損症など幾つかの遺伝性疾患で発症する。ビオチニダーゼは食事から摂取した結合型ビオチン(タンパク質に共有結合しているビオチン)を遊離する作用がある。そのため、ビオチニダーゼが欠損するとビオチンの腸管からの吸収は減少する。また、ビオチンはタンパク質へ結合することで再利用されるが、ビオチニダーゼに結合していないビオチンは腎臓で急速に排泄されるため、ビオチンの再利用は悪化し、尿中へのビオチン排泄が増加する(5,8)。ビオチニダーゼ欠損症は適度なビオチン補給で回復する。経口補給では5-10mg/dayのビオチンが必要となるケースもある。しかし、多くの場合はもっと少量のビオチンで十分である。ある種のホロカルボキシラーゼ合成酵素(HCS)欠損症の場合では、多量のビオチンが必要となる。HCSはビオチン酵素である4種のカルボキシラーゼとビオチンの結合を触媒する(機能の項目を参照)。HCS欠損症では、血中ビオチン濃度が正常範囲であってもホロ酵素化が低下する。そのため、多量(40-100mg/day)のビオチン補給が必要となる。先天異常であるビオチン輸送担体欠損症においても多量のビオチン補給が必要となる(13)。これら3つの疾患の予後診断は、ビオチン治療が早期(幼年期や幼児期)に開始され生涯継続された場合、概ね良好である(12)。

長期間の生卵白摂取やビオチン不含の経静脈栄養だけでなく、その他の状況においてもビオチン欠乏症の危険性は増加する。発育中の胎児では細胞は急速に分裂するが、これらの細胞ではヒストンのビオチニル化と必須カルボキシラーゼの合成にビオチンを必要とする。そのため、妊娠中にもビオチン必要量は増加する。研究者は、相当な数の女性が正常な妊娠にもかかわらずその期間に軽度もしくは潜在性のビオチン欠乏症を発症すると示唆する(6,14)。しかしながら、妊娠期におけるビオチンの推奨目安量は設定されていない(目安量の項目を参照)。加えて、ある種の肝臓病ではビオチニダーゼ活性は低下し、理論上ビオチン要求量の増加が推察される。62名の慢性肝臓病の小児と27名の健常児の研究では、肝硬変を原因とする重篤な肝機能障害のある患児において血清ビオチニダーゼ活性の著しい低下が示されている(15)。しかし、この研究ではビオチン欠乏症については全く触れていない。さらに、てんかん患児の発作予防に使用される抗痙攣剤による治療はビオチン欠乏症の危険性を増大させる(16,17)。ビオチンと抗痙攣剤に関する情報については「安全性の項目」を参照されたし。

目安量(AI: Adequate Intake)

1988年、米国医学研究所食品栄養委員会(Food and Nutrition Board of Institute of Medicine)は、ビオチンの推奨量(RDA)を算出するには科学的根拠が不足しているとの判断から、推奨量ではなく目安量(AI)を策定した。ビオチンの目安量は、栄養要求量に見合ったビオチンの平均摂取量(35-60µg/day)で設定されている(1)。

| ライフステージ | 年齢 (月齢) | 男性 (µg/day) | 女性 (µg/day) |

|---|---|---|---|

| 乳児期 | 0-6ヶ月 | 5 | 5 |

| 乳児期 | 7-12ヶ月 | 6 | 6 |

| 幼児期 | 1-3歳 | 8 | 8 |

| 幼児期・小児期 | 4-8歳 | 12 | 12 |

| 小児期 | 9-13歳 | 20 | 20 |

| 青年期 | 14-18歳 | 25 | 25 |

| 成人期 | 19歳以上 | 30 | 30 |

| 妊娠期 | 全年齢 | - | 30 |

| 授乳期 | 全年齢 | - | 35 |

疾病予防

先天性異常

ビオチンの分解速度は妊娠中に速まる。そのため、ビオチン栄養状態は妊娠経過中に低下することが指摘されている(6)。ある研究では、13名のうち6名の妊娠女性で妊娠後期におけるビオチン排泄量が正常範囲を下回っており、ビオチン栄養状態の異常な低下が示唆されている。妊娠女性の半数以上では、ビオチン酵素の活性低下を反映する代謝産物(3-ヒドロキシイソ吉草酸)の排泄量が著しく増加する。26名の妊娠女性の研究では、ビオチン補給よるこの代謝産物の排泄量の減少が示されており、軽度のビオチン欠乏症が妊娠女性において比較的共通の症状であることが示唆されている(14)。ある研究では、75%以上の妊娠女性でリンパ球のプロピオニルCoAカルボキシラーゼ活性(ビオチン欠乏症の指標)が低下した(18)。ビオチン欠乏の程度が診断兆候や症状を発症させるに至らないレベルであっても、潜在性ビオチン欠乏症が複数の動物種では先天性異常を誘発するといった報告もあるので、そのような所見には留意すべきである(16)。現在、少なくとも三分の一の女性は妊娠中に潜在性ビオチン欠乏症を発症すると推定されている(8)。確固たる証拠はないが、ヒトにおいても潜在性ビオチン欠乏症による先天性異常が示唆されている。結局のところ、ビオチン欠乏症を原因とした催奇形性(胚もしくは胎児の異常発達)の潜在的リスクが存在するのであれば、そうしたリスクを回避するためにも全ての妊娠期間で適切なビオチン摂取量を確保することが賢明である。妊娠女性は神経管欠損症の予防のために妊娠前と妊娠中にサプリメントで葉酸を摂取するようアドバイスされる(葉酸の項目を参照)。葉酸をマルチビタミン剤(葉酸を400μg以上含む)で摂取すれば、少なくとも30µg/dayのビオチンを容易に補給することができる。このレベルでのビオチンによる毒性は報告されていない(安全性の項目を参照)。

疾病治療

糖尿病

顕在的なビオチン欠乏ラットにおけるグルコース利用能の悪化は古くから知られている(19)。ヒトを対象とした研究では、43名の2型糖尿病患者の血中ビオチン濃度は健常者よりも有意に低下し、空腹時血糖値と血中ビオチン濃度の間に逆相関の関係が認められた。1ヶ月間のビオチン補給(9000µg/day)によって空腹時血糖値は平均45%減少した(20)。一方、10名の2型糖尿病患者と7名の健常者の研究では、28日間ビオチンを補給(15,000µg/day)しても空腹時血糖値には何ら変化が認められなかった(21)。最近発表された同一研究グループによる二重盲検 プラセボ比較試験では、同様のビオチン療法プロトコールで、糖尿病の有無にかかわらず高トリグリセリド血症患者の血漿中性脂肪レベルが低下した(22)。この研究では、ビオチンは糖尿病、非糖尿病患者の血糖値に何ら影響を与えなかった。さらに、二三の研究では、ビオチンとクロミウム・ピコリネートの併用補給が2型糖尿病の補助療法として有効であることが示された(23-26)。しかし、いつくかの研究では、クロミウム・ピコリネートは単独投与でも糖尿病患者の血糖コントロールを改善することが示されている(27)。クロミウムの項目を参照されたし。

1週間のビオチン内服(16,000µg/day)によって7名の1型糖尿病患者の血糖値が減少することが報告されている(28)。ビオチンによる血糖降下作用はいつくかの作用機序で説明することができる。ビオチンは、脂肪酸合成に必須の酵素(アセチルCoAカルボキシラーゼ)の補酵素として作用するため、脂肪酸合成でグルコースの利用を増加することが推察される。ビオチンは、肝臓においてグルコースの貯蔵型であるグリコーゲンの合成を亢進するグルコキナーゼを活性化する。また、ビオチンはラットのインスリン(血糖降下ホルモン)分泌を刺激することが確認されている(29)。グルコーストランスポーターに対するビオチンの効果については今も検討中である。現在までに、ヒトを対象とした血糖値に対するビオチンの効果に関する研究は数少ないため、更なる研究が必要である。

もろい爪

ビオチン補給は馬や豚の蹄の治療に効果がある。こうした事実から、ビオチン補給はヒトのもろい爪の強化にも有効と推測される。3つの非対照試験において、もろい爪の女性患者に対するビオチン補給(6か月間まで2.5mg/day)の効果が検討されている(29-31)。2つの試験では、治療期間の最後までフォローアップが可能であった参加者のうち69-91%で自覚的な臨床症状の改善が報告されている(29,30)。もうひとつの試験では、電子顕微鏡によるスキャンニングによって爪の厚みと縦裂を評価しており、ビオチン補給によって爪の厚みが25%増加し、縦裂が減少することを報告している(31)。これら3つ非対照試験では、ビオチン補給がもろい爪の補強に有用であることを示唆している。しかし、もろい爪の治療に対する高濃度のビオチン補給の有効性を評価するためには大規模なプラセボ対照試験が必要である。

脱毛

脱毛は重度なビオチン欠乏症の兆候(欠乏の項目を参照)であるが、ヒトの脱毛予防・治療に対する高濃度のビオチン補給の有効性について科学的に検証した研究報告はない。

供給源

食物供給源

ビオチンは多くの食品に含まれているが、他の水溶性ビタミンと比較するとその含量は概して少ない。卵黄、レバー、酵母はビオチンを豊富に含んだ優良供給源である。米国における大規模国民栄養調査では、食品中ビオチン含量のデータ不足からビオチンの摂取量を見積もることができなかった。極僅かな研究ではあるが、成人における平均ビオチン摂取量は40-60μg/dayと算出されている(1)。以下の表にビオチンの優良供給源とその含量を示す(32)。しかし、食品中のビオチン含量を化学的定量法で測定した近年の研究では、いくつかの同一食品においてその含量が全く異なることが報告されている(33)。(一般的にビオチンは微生物定量法で測定される〔訳者注〕)

| 食品 | 一回当たりの摂取目安量 | ビオチン量(µg) |

|---|---|---|

| 酵母 | 1袋(7g) | 1.4-14 |

| パン(全粒小麦) | 1枚 | 0.02-6 |

| 鶏卵(加熱調理) | 大1個 | 13-25 |

| チーズ(チェダー) | 1オンス | 0.4-2 |

| レバー(加熱調理) | 3オンス* | 27-35 |

| 豚肉(加熱調理) | 3オンス* | 2-4 |

| サケ(加熱調理) | 3オンス* | 4-5 |

| アボカド | 1個 | 2-6 |

| ラズベリー | 1カップ | 0.2-2 |

| カリフラワー(生) | 1カップ | 0.2-4 |

*3オンスの食肉の大きさは1組のトランプとほぼ同サイズである。

細菌による合成

小腸及び大腸に常在する細菌の多くはビオチンを合成する。ヒトにおけるビオチンの出納についてはよくわかっていない。しかし、ビオチン吸収のための特別なプロセスについては小腸及び大腸由来の培養細胞で確認されている(34)。これらは豚で実証された現象ではあるが、ヒトにおいても腸内細菌由来のビオチンを吸収することが可能であることを示唆している。

安全性

毒性

ビオチンの毒性は今のところ報告されていない。先天的ビオチン代謝疾患の患者では、経口ビオチン補給は200,000µg/dayまで良好な耐容性を示した(毒性を示さなかった)(1)。ビオチン代謝疾患のないヒトにおいても、2年間にわたり5,000µg/dayまでのビオチンを服用しても何ら副作用は認められなかった(35)。しかし、高齢女性が2ヶ月間10,000µg/dayのビオチンと300mg/dayのパントテン酸を併用摂取したところ、致命的な好酸球性胸膜心膜漏出が認められたとの報告が1件ある(36)。米国医学研究所は、1988年にビオチンの食事摂取基準が策定された際、ビオチンの副作用の報告がなかったことからビオチンの耐容上限量(UL)を設定しなかった(1)。Note: 1mg = 1,000µg

栄養素相互作用

パントテン酸(ビタミンB5)はビオチンと類似した構造のため、多量に摂取すると腸管からの吸収や細胞への取り込みでビオチンと競合する可能性がある(37)。さらに、ラットでは過剰量(薬理量)のリポ酸がビオチン依存性カルボキシラーゼの活性を低下させることが報告されている。しかし、ヒトではこれらの影響について確認されていない(4,38)。

薬物間相互作用

長期間にわたり抗痙攣薬(抗発作薬)の治療を受けた患者では、ビオチンの血中濃度の低下と有機酸の尿中排泄の増加(ビオチン酵素であるカルボキシラーゼの活性低下の指標)が報告されている(39)。抗痙攣薬であるプリミドンとカルバマゼピンは小腸でのビオチンの吸収を阻害する。フェノバルビタールやフェニトイン、カルバマゼピンによる長期治療では、3-ヒドロキシイソ吉草酸の尿中排泄が増加するようである。小児では、抗痙攣薬であるバルプロ酸の服用がビオチニダーゼ活性の低下と関連している(17)。サルファ剤や抗生物質による長期治療では、腸内細菌によるビオチン合成の低下が推察される。そのため、理論上、食事性ビオチンの必要量が増加することになる。

ライナス・ポーリング研究所の推奨量

ビオチンに関しては、最適な健康状態の維持・増進や慢性疾患の予防に必要とされる食事性ビオチン量の情報は全く報告されていない。ライナス・ポーリング研究所では、米国医学研究所食品栄養委員会が推奨するビオチンの目安量(成人30µg/day)を勧める。多様な食生活によって多くの人が十分量のビオチンを摂取できるものと考えられる。しかし、マルチビタミン・ミネラルのサプリメントを毎日摂取するというライナス・ポーリング研究所の推奨に従えば、少なくとも一日当たり30µgのビオチンを摂取することができる。

高齢者(50歳以上)

現在、高齢者においてビオチン必要量が増加するとの指摘はない。食事から摂取するビオチンだけでは不十分であれば、マルチビタミン-ミネラルサプリメントを毎日摂取することによって、少なくとも一日当たり30µg/dayのビオチンが摂取可能となる。

Authors and Reviewers

Originally written by:

Jane Higdon, Ph.D.

Linus Pauling Institute

Oregon State University

Updated in June 2004 by:

Jane Higdon, Ph.D.

Linus Pauling Institute

Oregon State University

Updated in August 2008 by:

Victoria J. Drake, Ph.D.

Linus Pauling Institute

Oregon State University

Reviewed in August 2008 by:

Donald Mock, M.D., Ph.D.

Professor

Departments of Biochemistry and Molecular Biology and Pediatrics

University of Arkansas for Medical Sciences

Copyright 2000-2024 Linus Pauling Institute

References

1. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Biotin. Dietary Reference Intakes: Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, D.C.: National Academy Press; 1998:374-389. (National Academy Press)

2. Mock DM. Biotin. In: Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 9th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 1999:459-466.

3. Chapman-Smith A, Cronan JE, Jr. Molecular biology of biotin attachment to proteins. J Nutr. 1999;129(2S Suppl):477S-484S. (PubMed)

4. Zempleni J, Mock DM. Biotin biochemistry and human requirements. 1999; volume 10: pages 128-138. J Nutr. Biochem. 1999;10:128-138. (PubMed)

5. Hymes J, Wolf B. Human biotinidase isn't just for recycling biotin. J Nutr. 1999;129(2S Suppl):485S-489S. (PubMed)

6. Zempleni J, Mock DM. Marginal biotin deficiency is teratogenic. Proc Soc Exp Biol Med. 2000;223(1):14-21. (PubMed)

7. Kothapalli N, Camporeale G, Kueh A, et al. Biological functions of biotinylated histones. J Nutr Biochem. 2005;16(7):446-448. (PubMed)

8. Mock DM. Biotin. In: Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 10th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2006:498-506.

9. Mock DM. Marginal biotin deficiency is teratogenic in mice and perhaps humans: a review of biotin deficiency during human pregnancy and effects of biotin deficiency on gene expression and enzyme activities in mouse dam and fetus. J Nutr Biochem. 2005;16(7):435-437. (PubMed)

10. Stratton SL, Bogusiewicz A, Mock MM, Mock NI, Wells AM, Mock DM. Lymphocyte propionyl-CoA carboxylase and its activation by biotin are sensitive indicators of marginal biotin deficiency in humans. Am J Clin Nutr. 2006;84(2):384-388. (PubMed)

11. Mock D, Henrich C, Carnell N, Mock N, Swift L. Lymphocyte propionyl-CoA carboxylase and accumulation of odd-chain fatty acid in plasma and erythrocytes are useful indicators of marginal biotin deficiency small star, filled. J Nutr Biochem. 2002;13(8):462. (PubMed)

12. Baumgartner ER, Suormala T. Inherited defects of biotin metabolism. Biofactors. 1999;10(2-3):287-290.

13. Mardach R, Zempleni J, Wolf B, et al. Biotin dependency due to a defect in biotin transport. J Clin Invest. 2002;109(12):1617-1623. (PubMed)

14. Mock DM, Quirk JG, Mock NI. Marginal biotin deficiency during normal pregnancy. Am J Clin Nutr. 2002;75(2):295-299. (PubMed)

15. Pabuccuoglu A, Aydogdu S, Bas M. Serum biotinidase activity in children with chronic liver disease and its clinical significance. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002;34(1):59-62. (PubMed)

16. Mock DM. Biotin status: which are valid indicators and how do we know? J Nutr. 1999;129(2S Suppl):498S-503S. (PubMed)

17. Schulpis KH, Karikas GA, Tjamouranis J, Regoutas S, Tsakiris S. Low serum biotinidase activity in children with valproic acid monotherapy. Epilepsia. 2001;42(10):1359-1362. (PubMed)

18. Mock DM. Marginal biotin deficiency is common in normal human pregnancy and is highly teratogenic in mice. J Nutr. 2009; 139(1):154-157. (PubMed)

19. Zhang H, Osada K, Sone H, Furukawa Y. Biotin administration improves the impaired glucose tolerance of streptozotocin-induced diabetic Wistar rats. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1997;43(3):271-280. (PubMed)

20. Maebashi M, Makino Y, Furukawa Y, Ohinata K, Kimura S, Sato T. Therapeutic evaluation of the effect of biotin on hyperglycemia in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. J Clin Biochem Nutr. 1993;14:211-218.

21. Baez-Saldana A, Zendejas-Ruiz I, Revilla-Monsalve C, et al. Effects of biotin on pyruvate carboxylase, acetyl-CoA carboxylase, propionyl-CoA carboxylase, and markers for glucose and lipid homeostasis in type 2 diabetic patients and nondiabetic subjects. Am J Clin Nutr. 2004;79(2):238-243. (PubMed)

22. Revilla-Monsalve C, Zendejas-Ruiz I, Islas-Andrade S, et al. Biotin supplementation reduces plasma triacylglycerol and VLDL in type 2 diabetic patients and in nondiabetic subjects with hypertriglyceridemia. Biomed Pharmacother. 2006;60(4):182-185. (PubMed)

23. Geohas J, Daly A, Juturu V, Finch M, Komorowski JR. Chromium picolinate and biotin combination reduces atherogenic index of plasma in patients with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized clinical trial. Am J Med Sci. 2007;333(3):145-153. (PubMed)

24. Albarracin C, Fuqua B, Geohas J, Juturu V, Finch MR, Komorowski JR. Combination of chromium and biotin improves coronary risk factors in hypercholesterolemic type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blind randomized clinical trial. J Cardiometab Syndr. 2007;2(2):91-97. (PubMed)

25. Singer GM, Geohas J. The effect of chromium picolinate and biotin supplementation on glycemic control in poorly controlled patients with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized trial. Diabetes Technol Ther. 2006;8(6):636-643. (PubMed)

26. Albarracin CA, Fuqua BC, Evans JL, Goldfine ID. Chromium picolinate and biotin combination improves glucose metabolism in treated, uncontrolled overweight to obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2008;24(1):41-51. (PubMed)

27. Broadhurst CL, Domenico P. Clinical studies on chromium picolinate supplementation in diabetes mellitus--a review. Diabetes Technol Ther. 2006;8(6):677-687. (PubMed)

28. Coggeshall JC, Heggers JP, Robson MC, Baker H. Biotin status and plasma glucose levels in diabetics. Ann NY Acad Sci. 1985;447:389-392.

29. Romero-Navarro G, Cabrera-Valladares G, German MS, et al. Biotin regulation of pancreatic glucokinase and insulin in primary cultured rat islets and in biotin-deficient rats. Endocrinology. 1999;140(10):4595-4600. (PubMed)

30. Floersheim GL. [Treatment of brittle fingernails with biotin]. Z Hautkr. 1989;64(1):41-48. (PubMed)

31. Hochman LG, Scher RK, Meyerson MS. Brittle nails: response to daily biotin supplementation. Cutis. 1993;51(4):303-305. (PubMed)

32. Briggs DR, Wahlqvist ML. Food facts: the complete no-fads-plain-facts guide to healthy eating. Victoria, Australia: Penguin Books; 1988.

33. Staggs CG, Sealey WM, McCabe BJ, Teague AM, Mock DM. Determination of the biotin content of select foods using accurate and sensitive HPLC/avidin binding. J Food Compost Anal. 2004;17(6):767-776. (PubMed)

34. Said HM, Ortiz A, McCloud E, Dyer D, Moyer MP, Rubin S. Biotin uptake by human colonic epithelial NCM460 cells: a carrier-mediated process shared with pantothenic acid. Am J Physiol. 1998;275(5 Pt 1):C1365-1371. (PubMed)

35. Koutsikos D, Agroyannis B, Tzanatos-Exarchou H. Biotin for diabetic peripheral neuropathy. Biomed Pharmacother. 1990;44(10):511-514. (PubMed)

36. Debourdeau PM, Djezzar S, Estival JL, Zammit CM, Richard RC, Castot AC. Life-threatening eosinophilic pleuropericardial effusion related to vitamins B5 and H. Ann Pharmacother. 2001;35(4):424-426. (PubMed)

37. Zempleni J, Mock DM. Human peripheral blood mononuclear cells: ; Inhibition of biotin transport by reversible competition with pantothenic acid is quantitatively minor. J Nutr Biochem. 1999;10(7):427-432. (PubMed)

38. Flodin N. Pharmacology of micronutrients. New York: Alan R. Liss, Inc.; 1988.

39. Camporeale G, Zempleni J. Biotin. In: Bowman BA, Russell RM, eds. Present Knowledge in Nutrition. 9th ed. Volume 1. Washington, D.C.: ILSI Press; 2006:314-326.

葉酸塩

目次

要約

- 葉酸塩は、食品に含まれる天然の葉酸塩や、サプリメントや強化食品に使用される合成された葉酸の総称である。葉酸塩は核酸前駆物質やいくつかのアミノ酸の代謝およびメチル化反応に重要である。(詳細はこちら)

- 葉酸塩またはビタミンB12の重度の不足は巨赤芽球性貧血に至る可能性があり、疲労、虚弱、および息切れなどを起こす。ビタミンB12依存性巨赤芽球性貧血を不適切に高用量葉酸の補給で治療すると、ビタミンB12欠乏の診断の遅れを招く可能性があり、それによって不可逆性の脳損傷になるリスクに個人をさらすことになる。(詳細はこちら)

- 葉酸塩の状態は葉酸塩代謝の遺伝的変異の存在によって影響を受け、特に5,10メチレンテトラヒドロ葉酸塩還元酵素(MTHFR)遺伝子の遺伝的変異に影響される。(詳細はこちら)

- 妊娠初期の葉酸塩の状態が不適切であると、先天性異常のリスクが高くなる。米国で1998年に導入された精製した穀物の製品への強制的な葉酸の強化は、新生児の神経管欠損(NTD)の罹患率を減らした。それでも世界中で妊娠可能年齢の女性の大部分で葉酸塩の状態が不適切であると考えられている。しかも、妊娠中に葉酸塩欠乏症になりやすくなることで、遺伝的要因がNTDのリスクを変えるかもしれない。NTD以外の先天性異常の予防に葉酸の補給が果たす役割を調査するいくつかの研究が現在行われている。(詳細はこちら)

- 血液中で葉酸塩が欠乏したりホモシステインの濃度が高いと、心(臓)血管疾患(CVD)のリスク上昇と関連する。血液循環中のホモシステイン濃度を制御するのに葉酸補給が有効であるとわかっているが、CVDの発症におけるホモシステイン濃度低下の効果については未だに論争がある。(詳細はこちら)

- 葉酸塩が低い状態だと、がんのリスク上昇と結びつく。しかし高用量の葉酸の介入試験では、一般的にがんの発症に関して何の有益性もなかった。(詳細はこちら)

- 前向きコホート研究で、特に男性の葉酸塩の状態と結直腸がん(CRC)のリスクに逆相関が報告された。しかしながら、葉酸塩の状態とがんリスクの関係は複雑で、さらなる研究が必要である。(詳細はこちら)

- 葉酸塩は脳の発達と機能に不可欠である。葉酸塩が低い状態であること、および/またはホモシステイン濃度が高いことは、加齢による認知機能障害(軽度の障害から認知症まで)と関連する。葉酸を含むビタミンB群の補給が認知機能を良好に保つのに長期的な有益性があるのかどうかは不明である。(詳細はこちら)

- 葉塩酸の輸送と代謝に影響する常染色体劣性遺伝疾患のいくつかは、葉酸誘導体であるフォリン酸の高用量補給で治療可能である。(詳細はこちら)

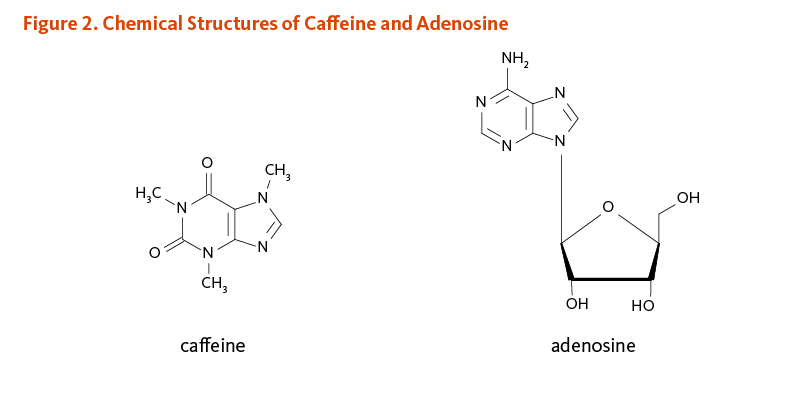

葉酸塩は水溶性のビタミンB群の一つで、葉酸塩(folate)と葉酸(folic acid)という用語が、この水溶性のビタミンに対してしばしば互換性を持って使用され、また、ビタミンB9またはホラシンとしても知られている。天然起源の葉酸塩は多くの化学的形態で存在しており、食品に含まれるだけでなく、ヒトの体内で代謝的に活発な形態でも存在する。葉酸は、強化食品やビタミンサプリメントに含まれる主要な合成形態である。その他の合成形態には、フォリン酸(図1参照)やレボメフォリック酸がある。葉酸は葉酸塩に変換されないと、何ら生物学的活性を持たない(1)。以下の議論では、食品や体内に存在する形態を「葉酸塩」と呼び、サプリメントや強化食品に含まれる形態を「葉酸」と呼ぶ。

機能

一炭素代謝

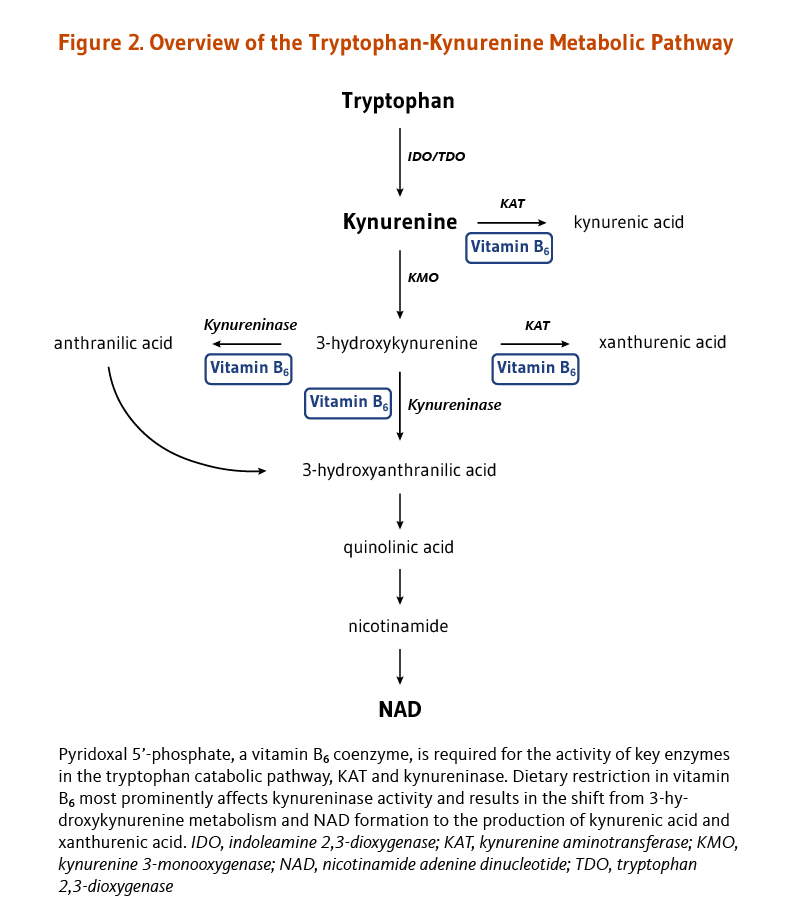

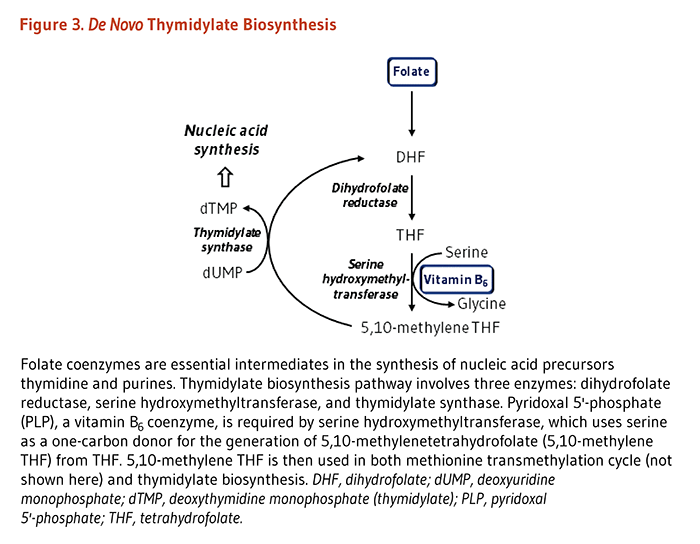

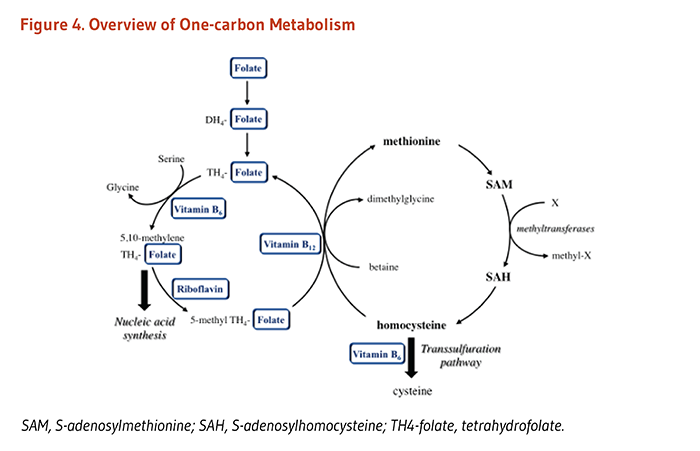

体内での葉酸塩補酵素(folate coenzyme)の唯一の機能は、一炭素単位の輸送を仲介することのようである(2)。葉酸塩補酵素は、核酸およびアミノ酸の代謝に重要な種々の反応における一炭素単位の受容体および供与体として働く(図2参照)(3)。

核酸の代謝

葉酸塩補酵素は、2つの異なる経路でのDNA代謝に極めて重要な役割を果たす。(1)核酸の前駆物質(チミジンおよびプリン)からの核酸の合成は、葉酸塩補酵素に依存する。(2)葉酸塩補酵素はホモシステインからメチオニンを合成するのに必要であり、メチオニンはSアデノシルメチオニン(SAM)の合成に必要である。SAMは、DNA、RNA、タンパク質、およびリン脂質の多数の部位におけるメチル化を含むほとんどの生物学的メチル化反応に使用されるメチル基(一炭素単位)の供与体である。DNAのメチル化は遺伝子発現の制御に関与しており、細胞の分化に重要である。DNAメチル化の異常は、がんの発症と結びついている(「がん」の項参照)。

アミノ酸代謝

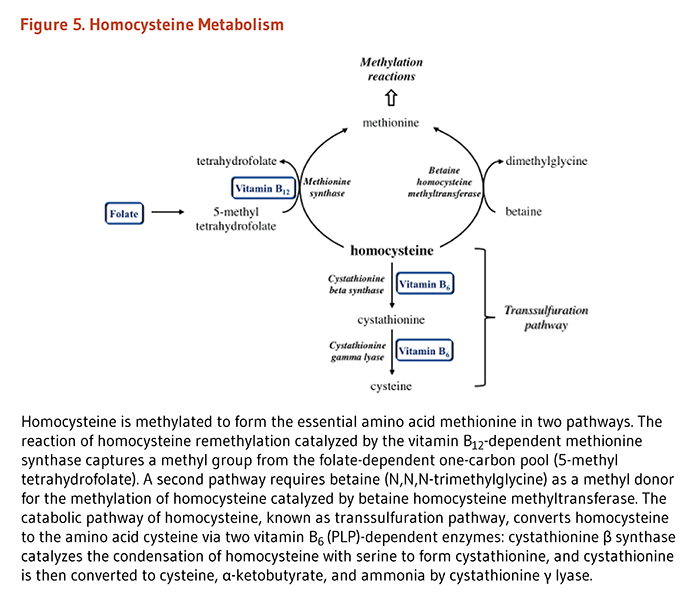

葉酸塩補酵素は、メチオニン、システイン、セリン、グリシン、およびヒスチジンといったいくつかの重要なアミノ酸の代謝に必要である。ホモシステインからのメチオニンの合成は、葉酸塩(5メチルテトラヒドロ葉酸塩のような)だけでなくビタミンB12を使う酵素であるメチオニンシンターゼ(合成酵素)が触媒作用をする。したがって、葉酸塩(および/またはビタミンB12)の欠乏はメチオニンの合成を減らし、ホモシステインの蓄積に至る可能性がある。ホモシステインの血中濃度が高くなると、心血管疾患および認知症を含むいくつかの慢性疾患のリスク要因になると長年考えられてきた(「疾病予防」の項参照)。

他の栄養素との相互作用

ビタミンB12とビタミンB6

含硫アミノ酸代謝の中間体であるホモシステインの代謝は、最適な生理機能および健康に必要な栄養素の間の相互関係の例である。健康な個人は、ホモシステインを代謝するのに2つの異なる経路を用いる(図3)。一つの経路(メチオニン合成)はホモシステインからメチオニンを合成し、補助因子としての葉酸塩やビタミンB12に依存する。もう一つの経路はホモシステインを別のアミノ酸であるシステインに変えるもので、2つのビタミンB6依存性酵素を必要とする。したがって血液中のホモシステイン濃度は、葉酸塩、ビタミンB12、ビタミンB6という3つのビタミンBによって調整されている(4)。人によっては、リボフラビン(ビタミンB2)もホモシステイン濃度の調整に関わっている。

リボフラビン

あまりよく知られていないが、葉酸塩はリボフラビンと重要な代謝相互作用をする。リボフラビンは葉酸塩の代謝酵素である5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸塩還元酵素(MTHFR)の活性に必要な補酵素であるフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)の前駆体である。FAD依存性MTHFRは、5メチルテトラヒドロ葉酸塩を生成する反応の触媒作用を次々と行う(上の図2参照)。この葉酸塩の活性型は、ホモシステインからメチオニンを作るのに必要である。その他のビタミンBに加えて、リボフラビンの高摂取は血漿中のホモシステイン濃度の低下と関連する(5)。葉酸塩の代謝におけるリビフラビンの効果は、MTHFR遺伝子の一般的なc.677C>T多型を持つホモ接合(TT型)の人達で最も大きいようである(「葉酸塩必要量における遺伝的差異」の項参照)(6)。これらの人達(世界中の成人の約10%)は、葉酸塩が低い状態であり、ホモシステイン濃度が高いことが典型的で、特に葉酸塩および/またはリボフラビンの摂取が最適以下である場合にそうである。これらの人々における高いホモシステイン濃度はリボフラビン補給によって低下しやすく、リボフラビンとMTHFRの相互作用の重要性を裏付けている(7)。

ビタミンC

ビタミンCは天然の葉酸塩補酵素および補給された葉酸の胃内での分解を低減して、葉酸塩の生物学的利用性を向上させている可能性がある。健康な9人の男性による交差試験で、5メチルテトラヒドロ葉酸塩(343μg)およびビタミンC(289mgまたは974mg)を同時に経口投与したところ、血清葉酸塩濃度が 5メチルテトラヒドロ葉酸塩のみの場合に比べて高かったという関連があった(8)。さらに、葉酸塩の代謝に関するいくつかの遺伝的変異が葉酸塩の代謝に関するビタミンCの効果に影響している可能性が、最近の研究で示唆された(9)。

生物学的利用性

食事性の葉酸塩は主に(いくつかのグルタミン酸残基を含む)ポリグルタミル形で存在するのに対し、合成ビタミンの形態である葉酸は一つのグルタミン酸しか含まないモノグルタミン酸である。加えて、天然の葉酸塩は還元された分子であるのに対し、葉酸は完全に酸化されている。これらの化学的差異がビタミンの生物学的利用性に大きな関連があり、たとえば同等の摂取濃度でも葉酸は天然起源の食品の葉酸塩よりも生物学的利用性があると考えられている。

食事由来の葉酸塩の小腸での吸収は、葉酸塩ポリグルタミン酸がそれに対応するモノグルタミン酸誘導体に加水分解され、その後に腸の細胞内に輸送されるという2段階のプロセスになっている。小腸細胞内では葉酸は天然起源の葉酸塩、つまり5-メチルテトラヒドロ葉酸塩に変換され、これがヒトの体内で循環する葉酸塩の主要形態である(上の図1参照)。

天然起源の葉酸塩の生物学的利用性は遺伝的に限定され、かつ変動する。異なる食品基質からの葉酸塩の放出され易さには大きな変動が伴われ、そして小腸細胞により取り込まれる前にポリグルタミルの「尾部」が除去(脱抱合)される。その他の食事成分も、変わり易い葉酸塩の不安定さに消化の過程で影響する。その結果、天然起源の葉酸塩は、葉酸に比べて不十分な生物学的利用性を示す。対照的に、サプリメントとして消化されれば葉酸の生物学的利用性は100%と考えられ、強化食品の葉酸は、サプリメントの葉酸の約85%の生物学的利用性であると推定される。

留意したいのは、米国およびその他の特定の国での葉酸塩の推奨量は、現在では「食事性葉酸塩等量(DFE)」として表記されている点である。これは葉酸が天然起源の葉酸塩に比べて生物学的利用性がずっと高いことを考慮して工夫された計算となっている(「推奨量」の項参照)。

輸送

葉酸塩とその補酵素は、細胞膜を通過するのに輸送体が必要である。葉酸塩の輸送体には、還元型葉酸塩キャリアー(RFC)、プロトン共役葉酸トランスポーター(PCFT)、および葉酸塩受容体タンパク質であるFRαとFRβがある。葉酸塩の恒常性は葉酸塩の輸送体があらゆる所に分布していることに支えられているが、その存在量や重要性は組織によって異なる(10)。PCFTをコード化する遺伝子に影響する突然変異が遺伝性葉酸吸収不全を引き起こすことから、PCFTは腸での葉酸塩の輸送に主要な役割を担っていることがわかる。PCFTに欠陥があると、脳への葉酸塩輸送障害にもなる(「疾病治療」の項参照)。FRαとRFCも、それぞれ細胞外の葉酸塩濃度が低いまたは高い時に、血液脳関門を超えた葉酸塩の輸送に重要となる。葉酸塩は胚および胎児の正しい発育に不可欠である。胎盤は葉酸塩を胎児の体内の循環に集中させることが知られており、妊娠中の女性そのものに比べて胎児での葉酸塩濃度が高くなる。妊娠中には、胎盤を通しての葉酸塩の輸送に3種の受容体のすべてが関わる(11)。

欠乏症

原因

葉酸塩欠乏症(folate deficiency)は食事不足によって起きることが最も多いが、その他の多くの状況でも起こる。たとえば、(食事からの摂取が少ないことに加えて)慢性的または多量のアルコール摂取は葉酸塩の吸収減と関連していて、葉酸塩欠乏症になる可能性がある(12)。喫煙も、葉酸塩が低い状態であることと関連する。ある研究では、血液中の葉酸塩濃度は、喫煙者では非喫煙者に比べて約15%低かった(13)。加えて、妊娠中に喫煙するかアルコールを乱用した妊婦は、胎児への葉酸塩の輸送に障害があると報告されている(14, 15)。

胎児、胎盤、および母体の組織の急速な細胞複製および成長による要求を満たすために、妊娠中は葉酸塩の需要が大幅に増加する時である。がんや炎症といった症状も細胞分裂および代謝の速度を上げることになり、体の葉酸塩に対する需要を増やす(16)。さらに、葉酸塩欠乏症は炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)や小児脂肪便症(セリアック病)を含む吸収不全状態から起こることもある(17)。葉酸塩欠乏症にはいくつかの薬物が関係している可能性もある(「薬物相互作用」の項参照)。加えて、葉酸塩の吸収、輸送、または代謝に影響する多くの遺伝性疾患が葉酸塩欠乏症やその代謝機能の阻害を起こすことがある(「疾病治療」の項参照)。

症状

臨床的な葉酸塩欠乏症は巨赤芽球性貧血になるが、これは葉酸による治療で回復できる。DNAの合成や細胞分裂は葉酸塩補酵素に依存するため、骨髄由来の細胞のように急速に分裂する細胞は葉酸塩欠乏症の影響を最も受けやすい。急速に分裂している骨髄の細胞への葉酸塩の供給が不適切だと血液細胞の分裂が減り、大きいが数が少ない赤血球になってしまう。このタイプの貧血を巨赤芽球性貧血または大球性貧血と呼び、大きく未成熟な赤血球を意味する。好中球という白血球が過分葉していて、血液サンプルを顕微鏡で調べることで発見可能である。正常な赤血球は血液循環において約4ヶ月の寿命であるので、葉酸塩欠乏症の人達が特徴的な巨赤芽球性貧血を発症するには数ヶ月かかることもある。そのような貧血の進行は血液の酸素運搬能力が減って、ついには疲労、虚弱、および息切れといった症状になる(1)。葉酸塩欠乏症による巨赤芽球性貧血はビタミンB12欠乏による巨赤芽球性貧血と同じなので、巨赤芽球性貧血の真の原因を診断するにはさらなる臨床検査が必要であるということを指摘しておくことが大切である(「毒性」の項参照)。

葉酸塩欠乏症の初期段階にある人達は明確な症状を呈することがないかもしれないが、血液中のホモシステイン濃度は上昇している可能性がある(「疾病予防」の項参照)。しかし血液循環中のホモシステイン濃度は葉酸塩の状態を示す特別な指標ではなく、ホモシステインの濃度上昇は、ビタミンB12やその他のビタミンB欠乏、ライフスタイル要因、および腎不全の結果であることもある。無症状の欠乏状態は、概して血清/血漿中または赤血球中の葉酸塩濃度の測定で検出される。

推奨量(RDA)

RDAの決定

食事性の葉酸塩の必要量は、貧血のような症状を起こすくらい重い欠乏を防ぐのに必要な量としてかつては定義されていた。最も新しいRDA(1998年;表1)は、異なる葉酸塩摂取量における赤血球葉酸塩濃度の妥当性に主に基いており、その妥当性は異常な血液学的指標がないことで判断される。赤血球中の葉酸塩は肝臓での葉酸塩の貯蔵と相関があることが示されており、長期的な葉酸塩の状態を示す指標として使用される。血漿の葉酸塩濃度は最近の葉酸塩の摂取を反映しており、葉酸塩の状態を示す信頼性のあるバイオマーカーではない。一炭素代謝の指標である血中ホモシステイン濃度を正常に維持することは、適切な葉酸塩摂取の補助的な指標であると考えられてきた。

妊娠は葉酸塩補酵素を必要とする細胞分裂やその他の代謝プロセスの大幅な増進と関連しているため、妊娠中の女性のRDAは妊娠していない女性のそれよりもかなり高い(3)。しかしながら、妊娠中の女性に対するRDAを設定する際に、神経管欠損(NTD)の予防は考慮されなかった。むしろNTDのリスク減少は、妊娠可能な女性向けの別な推奨の中で考慮された(「疾病予防」の項参照)。なぜならば、神経管の発達における重要な事象は、多くの女性が妊娠に気づく前に起こるからである(18)。

食事性葉酸塩当量(DFE)

米国医学研究所の食品栄養委員会が葉酸塩に対する新しい食事性推奨量を設定する際に、食事性葉酸塩当量(DFE)という新しい単位を導入した(1)。DFEの使用は、サプリメントや強化食品に含まれる合成された葉酸の生物学的利用性が天然起源の食品からの葉酸塩よりも高いことを反映している(18)。

- 1マイクログラム(μg)の食品性葉酸塩は、1μgのDFEにあたる

- 食事と一緒に摂取された葉酸または強化食品として摂取された1μgの葉酸は、1.7μgのDFEにあたる

- 空腹時に(サプリメントから)摂取された1μgの葉酸は、2μgのDFEにあたる

たとえば、60μgの葉酸塩を含む食品1サービング(分)は、60μgのDFEを供給する。一方で、60μgの葉酸を強化したパスタ1サービングは、葉酸の生物学的利用性が高いことから、1.7×60=102μgのDFEを供給する。空腹時に摂取された400μgの葉酸サプリメントは、800μgのDFEを供給する。DFEは成人による研究で決定されており、乳児用調製粉乳における葉酸が母乳に含まれる葉酸塩よりも生物学的利用性が高いかどうかは研究されていないことに留意すべきである。乳幼児に対する葉酸塩の必要量を決定するのにDFEを使用することは望ましくない。

葉酸塩の必要量における遺伝的差異

5,10メチレンテトラヒドロ葉酸塩還元酵素(MTHFR)に対する遺伝子配列における一般的な多型または変異はMTHFR c.677C>Tとして知られ、熱不安定性酵素となって現れる(19)。MTHFR遺伝子のエクソン4においてヌクレオチド677がシトシン(C)からチミン(T)に置き換わると、酵素の触媒ドメイン(触媒領域)におけるアラニンからバリンへの転移が起こる。集団によるが、MTHFR遺伝子に関して、20~53%の人達がTの遺伝子を1つ(677C/T型)受け継ぎ、3~32%の人達が2つ(677T/T型)受け継いでいる可能性がある(20)。MTHFRは、5,10メチレンテトラヒドロ葉酸塩(5,10メチレンTHF)の5メチルテトラヒドロ葉酸塩(5MeTHF)への還元を触媒する。後者はホモシステインからメチオニンを作るのに必要な葉酸塩補酵素である(上記の図2参照)。677C/C遺伝子型の人達に比べて、ヘテロ接合体677C/Tおよびホモ接合体677T/Tの人達では、MTHFRの活性が大きく弱まる(それぞれ30%と65%減少)(21)。ホモ接合体の突然変異(677T/T)は、赤血球での葉酸塩濃度がより低く、ホモシステインの血中濃度がより高いことに関連する(22,23)。Tの対立遺伝子を持つ年配の女性の葉酸塩の栄養状態が改善したら、血漿ホモシステイン濃度が減少した(24)。葉酸塩に関してまだわかっていない重要な問題は、少なくとも一つのT対立遺伝子を持つ人達におけるMHTFR酵素の活性の低さを補償するのに現在のRDAが十分であるのか、それともそれらの人達はRDAよりも葉酸塩の必要量が高いのかということである(25)。

疾病予防

妊娠結果への悪影響

神経管欠損

胎児の成長や発達は、広範な細胞分裂が特徴である。適切な量の葉酸塩がDNAやRNAの合成に重要である。神経管欠損(NTD)は受胎後21~27日後の胎児の神経管閉鎖の障害に由来し、この時は多くの女性は妊娠に気づかないことすらあるかもしれない(26)。NTDは脳の病変(たとえば無脳症や脳瘤)または脊椎の障害(脊椎破裂)などの様々な奇形を含み、それらは破滅的で生死に関わる(27)。食品に葉酸を強化する前の米国におけるNTDの罹患率は、1,000人に1人であったと推定される(1)。無作為化試験の結果、女性が受胎前後(受胎の約1ヶ月前から少なくとも1ヶ月後まで)に様々な食事に加えて葉酸のサプリメントを摂取したら、NTDの症例が60~100%減ったことが論証された(28, 29).。これらおよびその他の研究結果から、NTDを防ぐために妊娠可能な女性はすべて400μgの葉酸を毎日摂取するように、米国公衆衛生局は推奨した。以前にNTDの影響があった妊娠を経験した女性も、NTDの再発を防ぐために4,000mgの葉酸を毎日摂るように勧められた(30)。これらの推奨は、妊娠可能な年齢のすべての女性に対して行われた。なぜならば適切な量の葉酸塩が妊娠のごく初期に利用可能になっていなければならないからであり、また米国での妊娠の多くが計画されたものではないからである(31)。

葉酸塩の状態を改善する上での葉酸サプリメントの有効性にもかかわらず、世界的には、たったの30%の妊娠可能な女性しか正しく推奨に従っていないようであり、少数民族出身や社会経済学的に低階層の若い女性は最も推奨に従い難いであろうとの心配がある(32-34)。NTDの発生を減らすため、米国食品医薬品局(USFDA)は1998年にすべての強化穀物製品に対して穀物1kgあたり1.4mgの葉酸を強化するように要求する法令を実施した(「摂取源」の項参照)。米国における葉酸強化に要求されている濃度は、当初は平均的な個人の食事に100μgの葉酸を追加的に供給すると推定されていたが、食品メーカーによる葉酸の過剰使用により、実際にはより以上の葉酸を供給しているであろう(25, 35)。全米出生時異常予防ネットワークは、葉酸の強化以前に比べて米国ではNTDの罹患率が約30%減少し、強化後のNTD罹患率は出産および死産1,000人に対して0.69人であると報告している(36)。

また、NTDの病因学において遺伝的要因があることは、NTDの家族歴の女性はリスクが高いことや、民族によってもリスクが異なることが証左となっている(37)。加えて、NTDの発生は特定の葉酸・遺伝子の相互作用によるものでありうる。MTHFR c.677C>T多型やその他の遺伝的変異が、葉酸塩の必要量を増やし、NTDを患う妊娠へのなりやすさを高めている可能性がある。強化が始まる前、ある症例対象研究で、野生型のC/C遺伝子型に比べてT/TやC/Tの変異のある妊婦は、赤血球および血清葉酸塩濃度が有意に低いことが示された(22)。このことは、母体が特定の遺伝子型の場合、葉酸塩代謝が不十分であることを示唆している。2,429人の症例群の母親と3,570人の対照群の母親を含む25の症例対照研究のメタ解析で、母体のMTHFR c.677C>T多型とNTDとの正の相関が示された(38)。別のMTHFR変異である塩基番号1298におけるAからCへの変化も、MTHFRの活性を低下させNTDリスクが高くなるという相関があった(39)。両方のMTHFR変異(677C/Tと1298A/Cの組み合わせ)のあるヘテロ接合の人達は、677C/Tと1298A/Aという組み合わせの遺伝子型の人達よりも、血漿葉酸塩濃度が低くホモシステイン濃度が高かった(40)。G/Gのホモ接合である遺伝子型に還元型葉酸塩キャリアー(RFC-1)という輸送体の多型(c.80A>G)が組み合わさると、NTDの発生にさらに寄与することになるかもしれない(41)。NTDのリスクの程度は、MTHFRのその他の多型(c.116C>T, c.1793G>A)(42)や、メチオニンシンターゼ(MTR c.2756A>G)(43)、メチオニンシンターゼ還元酵素(MTRR c.66A>G)(44)、およびメチレンテトラヒドロ葉酸脱水素酵素(MTHFD1 c.1958G>A)(45)を含む一炭素代謝のその他の酵素に影響する突然変異に関連していた。母体の遺伝子型が妊娠の結果に影響することはあるが、母体と胎児との間の遺伝子の相互作用がもっと影響するようである。NTDのリスクは、母体のMTHFR c.677C>Tと胎児のMTHFR c.677C>T、および母体のMTRR c.66A>Gと胎児のMTHFR c.677C>Tの相互作用を含む特定の遺伝子の組み合わせによって増加する(43, 44, 46)。さらに、一炭素代謝における特定の多型がある場合に、ビタミンB12の状態がNTDリスクの変化と関連する(47)。

心(臓)血管の奇形

心臓の先天的異常は乳児の死亡の主な原因であるが、成人してからも死をもたらす(48)。欧州先天異常監視機構(EUROCAT)のデータベースからのデータを用いた596の症例と2,359の対照群による症例対照研究で、妊娠前後期(受胎1ヶ月前から胎児の心臓の発達の時期にあたる 受胎後8週間まで)に少なくとも400μg/日の葉酸を摂取すると、先天性心臓欠陥リスクが18%減少するという関連があった(49)。20~25の症例対照研究および家族に基づく研究の最近のメタ解析で、母方、胎児、または父方のMTHFR c.677C>T変異と先天性心臓欠陥の発生との間の正の相関がわかった(50, 51)。先天性心臓欠陥のリスクにおける遺伝子と栄養素の相互作用の影響を明らかにするにはさらなる研究が必要であるが、現在までにわかっている研究は適切な葉酸塩摂取が重要な役割を果たしているであろうことを示している。

口唇口蓋裂 (口腔顔面裂)

妊娠時の母体の葉酸塩の状態は、口蓋裂を伴うまたは伴わない口唇裂(CL/P)である口唇口蓋裂と呼ばれる先天性異常のリスクに影響する可能性がある(52)。ノルウェーでの集団に基づく症例対照研究で、CL/Pのある377人の新生児、196人の口蓋裂(CPO)のみの新生児、および763人の対照群それぞれの母親への葉酸補給の影響が調べられた(52)。母親自らによる(妊娠初期の3ヶ月間の)食事からまたはサプリメントからの摂取がCL/Pのリスクを大きく変えることはなかったが、食事からの葉酸塩の他にマルチビタミンや葉酸(日に400μg以上)のサプリメントを摂取した女性はリスクが64%低かったと報告された。同じ集団で、シスタチオニンβシンターゼ(CBS)遺伝子の多型(c.699C>T)またはMTHFR遺伝子(葉酸塩の摂取が400μg/日よりも少ない場合のc677C>T)の多型が異常の予防に役立つようであり、葉酸塩/一炭素代謝におけるその他の遺伝子変異はCL/Pと関係がないのかもしれない(54, 55)。しかしながら、18の研究の最近のメタ解析で、母体が677T/Tホモ接合であるとCL/Pリスクが上昇することが示された(56)。遺伝的多型と葉酸塩摂取パラメータの両方を統合してCL/Pのリスクを評価する追加的研究が必要である。CPOリスクにおける葉酸塩の役割を支持する疫学的エビデンスは不足している。

その他の妊娠結果への悪影響

低体重出生は生後1年間の死亡率が高くなるリスクと関連があり、成人してからの健康にも影響するかもしれない(57)。8つの無作為化対照試験の最近の系統的レビューおよびメタ解析で、葉酸の補給と出生時体重との正の相関がわかったが、妊娠期間と体重との関連は見られなかった(58)。さらに、306人の少女の妊婦の前向きコホート研究で、妊娠後期の低葉酸塩摂取と母体の葉酸塩の状態が、胎内発育遅延での出生(出生時体重が10パーセンタイルより少ないもの)と関連していた(59)。しかも、母体のMTHFR c677C>T遺伝子型と機能的な葉酸塩欠乏症の指標であると考えられるホモシステイン濃度の上昇が、出生時の低体重と関連していた(60)。

血中ホモシステイン濃度の上昇は、流産および子癇前症や胎盤早期剥離を含むその他の妊娠合併症の発生の増加と関連している(61)。大規模な後ろ向き研究で、ノルウェー人女性の血漿ホモシステイン濃度が、過去の妊娠における子癇前症、早産、および極低出生体重児を含む妊娠結果や合併症への悪影響と強く関係していたことが示された(62)。51の前向きコホート研究の最近のメタ解析では、MTHFR c677C>T変異が白人および東アジアの人々の子癇前症リスク上昇と関連づけられ、葉酸塩代謝がその症状に関わっているのではないかという考えが強化された(63)。妊娠中ずっと5.1mgまでの葉酸を毎日補給することが、リスクの高い女性の子癇前症やその他の有害事象(母体の死、胎盤剥離、早期分娩など)を予防するかどうかを評価するために、葉酸臨床試験(FACT)という大規模な多機関による無作為化対照試験が始まった(64)。妊娠中の適切な葉酸塩の摂取は、巨赤芽球性貧血から体を護る(65)。最近の症例対照研究で、母親と子供がMTHFR c677C>T遺伝子型である時に、毎日600μg以上の葉酸を妊娠前と妊娠中に摂取すると、自閉症スペクトラム障害のリスクが減ることがわかった(66)。

したがって、神経管閉鎖の後も妊娠中ずっと葉酸補給をすることは、妊娠中のその他の問題のリスクを減らすために理にかなっている。さらに、観察研究の最近の系統的レビューでは、妊娠中に葉酸を摂ることと、出生児の健康への悪影響、特に小児喘息やアレルギーなどとの関連のエビデンスはなかった(67, 68)。

心(臓)血管疾患

モシステインと心(臓)血管疾患

80超の研究の結果、血液中のホモシステイン濃度の少しの上昇でも心(臓)血管疾患(CVD)のリスクが高まることが示された(4)。血管障害になりやすい体質は、ある集団ではホモシステイン代謝における遺伝子欠損とも関連付けられてきた(69)。ホモシステインが血管疾患のリスクを高めるかもしれないメカニズムは幾多の研究の主題となってきたが、それにはホモシステインが血液凝固、血管拡張、および動脈壁の肥厚に及ぼす悪影響が関連しているのかもしれない(70)。血液中のホモシステイン濃度の上昇は一貫してCVDリスクの上昇と関連してきたが、循環血液中のホモシステイン濃度を下げることがCVDリスクを下げることになるのか不明である(「葉酸塩とホモシステイン」の項参照)。研究では、3マイクロモル/リットルという血清ホモシステイン濃度の長期の減少がCVDリスクを最大25%減らし、リスクの高い個人の合理的な治療目標であると、はじめは予想されていた(71,72)。しかし、最近のビタミンB補給の臨床試験の解析で、ホモシステイン濃度を下げても、すでにCVDを患っている患者の第二の心血管障害の予防には、ならなかったことが示された(73,74)。その結果、たとえば個人的または家族歴に早発性の心血管疾患がある者、栄養不良または吸収不良症候群の者、甲状腺機能低下症の者、腎不全の者、狼瘡のある者、または特定の薬剤(ニコチン酸、テオフィリン、胆汁酸-結合樹脂(胆汁酸吸着レジン)、メトトレキサート、およびL-ドーパ)を飲んでいる者などのハイリスクな個人のみが、総ホモシステイン濃度が高くないか検診することを米国心臓協会は推奨している。

葉酸塩とホモシステイン

葉酸塩の豊富な食事は、冠状動脈疾患、心筋梗塞(心臓発作)、および脳卒中を含むCVDリスクの減少と関連がある。1,980人のフィンランド人男性を10年間追跡した研究で、食事からの葉酸塩の摂取が最も多い場合は、最も少ない場合に比べて急性の冠動脈性事故のリスクが55%低いことがわかった(75)。ホモシステイン濃度を調整している3種のビタミンBのうち、ビタミンB12やB6が同時に欠乏していない場合には、葉酸は血液中のホモシステインの基礎濃度を下げるのに最大の効果があることが示されている(「栄養素の相互作用」の項参照)(76)。葉酸塩の豊富な食事やサプリメントで葉酸塩の摂取を増やすことは、ホモシステイン濃度を下げることがわかっている(77)。加えて、米国でFDAが穀物に葉酸を強化するよう命じてから、血中ホモシステイン濃度は減少した(25)。ほぼ3,000人の被験者を含む25の無作為化対照試験のメタ解析で、800μg/日以上の葉酸補給によって血漿ホモシステイン濃度が最大25%下がることがわかった。このメタ解析では、毎日200μgおよび400μgの用量の葉酸が、それぞれ13%と20%の血漿ホモシステイン濃度の減少と関連があった(78)。もしも、はじめに試した葉酸塩の豊富な食事(「摂取源」の項参照)が、ホモシステイン濃度を適度に下げるのにうまくいかなかった場合、400μgの葉酸、2mgのビタミンB6、および6μgのビタミンB12による補給養生法を米国心臓協会が提唱している(79)。

葉酸塩/一炭素代謝におけるいくつかの多型が血中ホモシステイン濃度を変える(80)。特に、MTHFR c.677C>T変異の効果は、世界中で葉酸強化政策との関係で調べられてきた。CVDの病歴のない59,995人の被験者を含む無作為化試験の分析で、T/TおよびC/C遺伝子型でのホモシステイン濃度の差は、強化食品政策を取っている地域に比べて葉酸塩の摂取の少ない地域(3.12マイクロモル/リットル対0.13マイクロモル/リットル)で大きかったことがわかった (81)。葉酸の補給は効果的にホモシステイン濃度を下げているが、それがCVDのリスクも下げているかどうかは不明である。心血管または腎臓の持病のある47,921人の被験者を対象にした19の無作為化臨床試験の最近のメタ解析で、葉酸やその他のビタミンB補給によるホモシステイン濃度の低下は、血漿ホモシステイン濃度が大幅に下がってもCVDの発生を減らすことにはならなかったことがわかった(74)。その他のメタ解析では、脳卒中リスク(83,84)を含むCVDリスク(80-82)とホモシステイン濃度の低下に因果関係がないことが確認された。したがって、全米心臓協会はハイリスクの女性に対して心血管疾患予防での葉酸の使用を推奨することを取り下げた(85)。今日までの予防試験の大多数は、進行したCVDの患者に対して行われてきたことには留意すべきである。葉酸塩とそれに関連するビタミンB類の有益さを支持するエビデンスは、脳卒中の一次的予防に関して最も強いようである(86)。強制的な葉酸強化の導入は北米で脳卒中に絡んだ死亡の減少と関連があり、脳卒中の予防に葉酸塩の状態を強化すること、および/またはホモシステイン濃度を下げることの潜在的有益性をさらに支持するものである(87)。

CVD予防におけるホモシステイン濃度の低下の役割に関する論争にかかわらず、血管障害のリスク要因として知られるアテローム性動脈硬化症の発症に対する葉酸補給の効果を調べたいくつかの研究がある。頸動脈内膜中膜複合体厚(CIMT)の測定値は、初期のアテローム性動脈硬化症の代替エンドポイントであり、心血管イベント(心血管事象)の予測因子である(88)。葉酸補給の効果をテストした10の無作為化試験のメタ解析で、慢性的腎疾患やCVDのリスクのある被験者のCIMTが大きく減ったが、健康な参加者ではそうではなかった(89)。内皮機能障害は、アテローム性動脈硬化症や血管疾患に共通の特徴である。高用量(400~10,000μg/日)の葉酸は、健康な被験者でもCVDの被験者でも血管の健康の改善に関わっていた(90)。最近の研究では葉酸補給による心血管保護の論証はできなかったが、葉酸塩の低摂取は血管疾患のリスク要因として知られており、血管の健康を維持するための葉酸塩の役割を調べるさらなる研究が必要である(91)。

がん

がんは、進行中のDNAの修復過剰および/または重要な遺伝子の不適切な発現によるDNA損傷から起こると考えられている。DNAおよびRNAの合成やメチル化に葉酸塩が重要な役割を果たしていることから、不十分な葉酸塩の摂取が、がんの発症をしばしば特徴づけるゲノムの不安定さや染色体切断に寄与している可能性がある。特に、DNAの複製と修復はゲノムの維持に重要であり、葉酸塩欠乏によるヌクレオチド不足が、ゲノムの不安定さやDNAの突然変異に至るのかもしれない。5,10-メチレンTHFの減少は、チミジル酸合成酵素(TS)によるデオキシウリジン一リン酸(dUMP)のデオキシチミジン一リン酸(dTMP)への変換を損なう可能性があり、ウラシルの蓄積とチミンの枯渇を引き起こす。するとこれがDNAの複製や修復の際にウラシルをDNAに誤って取り込み、点突然変異や鎖切断を含むDNA損傷を起こすことになりかねない(92)。5,10-メチレンTHFはMTHFR酵素の基質でもあるので、c.677C>T多型に伴うMTHFR活性の減少がチミジル酸合成のための5,10-メチレンTHFの使用増加をおこし、DNA損傷を防いでいることは妥当であろう。しかしながら、この仮説は葉酸塩欠乏症の状態でのみ正しいかもしれない(93)。逆に、葉酸補給がDNA合成を促進し腫瘍の成長を促すのではないかという議論もあった。これは、TSが腫瘍促進物質(発がん遺伝子)のように機能することができて、一方ではTS活性の減少ががんリスクの低下と関連しているという観察によって裏付けられる(94,95)。さらに、チミジル酸合成経路を阻害する葉酸(代謝)拮抗薬分子は、がんの治療にうまく使用されている(96)。葉酸塩は、ホモシステイン/メチオニン代謝サイクルと、メチル化反応のメチル供与体であるS-アデノシルメチオニン(SAM)の貯蔵も制御している。したがって、葉酸塩欠乏症はDNAとタンパク質のメチル化を損い、DNA修復、増殖、および細胞死に関係する遺伝子の発現を変える可能性がある。がんの典型的な特徴である全体的な低メチル化は、ゲノムの不安定さや染色体切断を引き起こす((97)の文献で総括)。

毎日少なくとも5サービング分の果物や野菜を摂取することは、がんの発症が減ることと常に関連してきた(98)。果物や野菜は葉酸塩の優れた摂取源で、抗発がん性効果に役立っているのかもしれない。観察研究では、葉酸塩の減少した状態が、部位特異的ながんに関連があるとわかっている。米国では食品への強化は義務である(1998年以降。「摂取源」の項参照)が、葉酸の高摂取がもたらす健康への影響の懸念がその他のいくつかの国での実施を遅らせている(99)。しかしながら、最も新しい葉酸介入試験(サプリメントの用量が500~5,000μg/日で少なくとも1年間)のメタ解析では、がん全体の発症および部位特異的ながんの発症でも、何ら特別な有益さも害も示されなかった(100,101)。

結直腸がん

全部で725,134人を7~20年間追跡した13の前向きコホート研究の統合解析で、食事からの葉酸塩および葉酸塩全体(食品やサプリメントからのもの)の摂取量と結腸がんリスクとの控えめな逆相関がわかった。特に、総葉酸塩摂取が100μg/日増えるごとに、結腸がんリスクが2%減少すると推定された(102)。1995~2006年に50~71歳の525,488人の被験者を追跡した米国の大規模前向き研究では、食事からの葉酸塩、サプリメントの葉酸、および総葉酸塩の摂取が結直腸がん(CRC)リスクの減少と関連があった(103)。しかしながら、性によって分けると、女性には食事からの葉酸塩の摂取とCRCリスクとの関連はなかった(103,104)。CRCリスクと食事からの葉酸塩摂取、サプリメントの葉酸摂取、および総葉酸塩摂取との関連がないことは、米国で葉酸強化が始まる前後の11年間にわたり、90,000人の閉経後の女性を追跡した別の前向き研究でも報告された(105)。これらのデータは、葉酸塩によるCRCリスクの違いに性別が影響している可能性を示唆する。後者の研究では、葉酸強化の義務化後に一時的ではあるが、かなりのリスク上昇も観察された。しかしながら、これが葉酸の強化義務による葉酸塩摂取増加によって引き起こされたものではないだろうという主張もある(106)。また、18の症例対照研究のメタ解析で、食品からの葉酸塩でCRCリスクがわずかに減少することがわかった(107)。しかし、その症例対照研究はとても不均質で、食物繊維、ビタミン、およびアルコール摂取が研究結果を混同させていると著者らが述べていることに留意することが大切である。しかも、葉酸塩摂取の最高分位の下限は270~1,367μg/日とかなりの幅があった(107)。

たいていの疫学的研究が結直腸がん発症に対する葉酸塩による防護効果を示している一方で、高用量の葉酸サプリメントが実際にはがん患者の腫瘍の成長を加速しているかもしれないという示唆もある(108)。正常な食事の範囲で葉酸塩が高めの状態なことはがんに対して防護的であると広く考えられているが、過剰な葉酸の高摂取によって既存の新生物(腫瘍)の成長が助長されるのではないかと懸念している研究者もいる(108)。結直腸腺腫の病歴のある患者への葉酸補給の効果を扱ったいくつかの臨床試験があり、葉酸補給によるリスク低下があったものもあれば、まったく効果がなかったものもあった(109-112)。リスクの高い被験者による3つの大規模無作為化対照試験の最近のメタ解析では、葉酸を24~42ヶ月の間500または1,000μg/日の用量で補給した被験者の結直腸腺腫の再発は、プラセボに比べて何も増加しなかった(113)。

前に示唆したように、葉酸塩が少ない状態ではMTHFR 677T/T遺伝子型がウラシルの誤取込を防ぎ、DNAの統合性と安定性を護るのかもしれない。62の症例対照研究と2つのコホート研究のメタ解析で、C/TおよびC/C遺伝子型に比べてT/T変異がCRCリスクを12%下げる一方で、遺伝子型にかかわらず全葉酸塩摂取量が高い(348~1,583μg/日)と、低い(264~450μg/日)場合に比べてリスクが30%減ったことがわかった(114)。メチオニンシンターゼをコード化するMTR遺伝子の一般的多型(c.2756A>G)でも、結直腸の腺腫やがんのリスクとの関係が調べられた。メチオニンシンターゼは、ホモシステインと5メチレンTHFをそれぞれ同時にメチオニンとTHFに変換する反応の触媒作用をする。27の症例対照研究の最近のメタ解析では、MTRの変異とがんリスクとの関連は示されなかった(115)。

アルコール摂取は葉酸塩の吸収と代謝を妨げる(16)が、1つの症例対照研究と5つの前向きコホート研究で、アルコールを飲まない者は飲む者に比べてCRCリスクが低下するか無関連であることが報告された(107)。しかしながら、28,000人以上の男性医療従事者を22年間追跡した大規模前向き研究では、毎日2杯より多いアルコール飲料(30グラム超のアルコール)の摂取で、葉酸強化前の期間ではCRCリスクが42%増えた。CRCリスクは強化後の期間には増大しなかったので、高アルコール摂取と低葉酸塩摂取の組み合わせがCRCリスクを増加させるのではないかと示唆している。69,000人の女性看護師を28年間追跡した別の前向き研究では、葉酸の強化が義務化される以前でも以後でも、アルコール摂取とCRCリスクの上昇との関係は報告されなかった(116)。いくつかの研究では、MTHFR c.677C>T多型がホモ接合(T/T)の人達は、葉酸塩の摂取が適切である場合には結腸がんリスクが減ることがわかった。しかしながら、葉酸塩の摂取が少なく(および/または)アルコール摂取が高いと、T/T遺伝子型の人達は結直腸がんのリスクが上昇していた(117,118)。

乳がん

葉酸塩の摂取が乳がんリスクに影響するかを調べたいくつかの前向きコホート研究および症例対照研究は、結果がまちまちである(119)。15の前向き研究および1つのコホート内症例対照研究では、食事からの葉酸塩の摂取とは無関係であった(120)。女性は適度のアルコール摂取でも、乳がんリスク上昇と関連する(121)。3つの前向き研究の結果から、葉酸塩の摂取を増やすと、アルコールを定期的に摂取している女性の乳がんリスクが減る可能性があることが示唆された(122-124)。したがって、葉酸塩の高摂取は、アルコール摂取によって乳がんリスクが高くなっている女性にのみリスク低下と関連しているのかもしれない。88,000人超の看護師を対象にした大規模前向き研究で、1日に1杯未満のアルコール飲料しか摂取しない女性の乳がんと葉酸の摂取は関連がなかったと報告された。しかしながら、1日に少なくとも1杯のアルコール飲料を摂取する女性では、毎日少なくとも600μgの葉酸摂取で、毎日300μg未満の葉酸しか摂取しない女性に比べて乳がんリスクが約半分になった(124)。それでも、アルコール摂取が乳がんリスクを上げているのかどうかや、どのように上げているのかは未だに議論のあるところである(125,126)。また、がんリスクに対する一炭素代謝における多型の影響を評価する最近のメタ解析で、チミジル酸合成酵素をコード化する遺伝子の特定の変異が、特定の民族集団の乳がんリスクを上げることがわかった(127,128)。

小児がん

子供におけるウィルムス腫瘍(腎臓がん)と特定の悪性脳腫瘍(神経芽細胞腫、神経節芽細胞腫、および上衣腫)の発症は、米国での1998年の穀物製品への葉酸強化の義務化以来少なくなっている(129)。しかしながら、小児の主な悪性腫瘍である白血病に関しては、強化の前後で発症率に変化がなかった。妊娠中の母体への葉酸補給と小児白血病のリスク減少を関連付けた初期の研究にもかかわらず、最近の研究では葉酸の予防効果を支持するエビデンスはほとんどない(130)。いくつかのメタ解析でも、MTHFR多型の防護効果はほとんど、または、全くないことがわかっている。しかしながら、22の症例対照研究の最も新しいメタ解析で、c.677C>T変異のある白人やアジア人の急性リンパ芽球性白血病(ALL)のリスク低下がわかった(131)。

アルツハイマー病および認知障害

アルツハイマー病(AD)は米国で最も一般的な認知症の形態で、65歳以上の500万人以上がこの病にかかっている(132)。AD患者の脳でのβ-アミロイド斑の沈着、タウタンパク質形成のもつれ、および細胞死の増加が、認知機能低下や記憶の喪失と関連している。ある研究では、葉酸塩の豊富な食品源である果物や野菜の摂取増加と、女性の認知症やADの発症リスクの低下には関連があった(133)。核酸の合成およびメチル化の際のメチル供与体という役割から、妊娠中および出生後だけでなくその後の人生においても、葉酸塩は正常な脳の発達と機能に重要である(134)。年配女性の1つの横断研究では、AD患者は健康な者に比べてホモシステイン濃度が有意に高く、赤血球の葉酸塩濃度が低かった。しかしながら、血清葉酸塩濃度には両群間で違いはなかった。このことから、最近の葉酸塩摂取ではなく長期的な葉酸塩の状態がADリスクと関連しているかもしれないということがわかる(135)。

数人の研究者が、年配者ではホモシステイン濃度が高いことと認知障害との関連があると記載している(136)。しかし前向きコホート研究では、葉酸塩の高摂取と認知機能の向上との関連があるとはわかっていない(137,138)。高めのホモシステイン濃度は、健康な被験者に比べてADや血管性認知症を含む認知症の人達に見うけられる(139,140)。葉酸塩、ビタミンB12、およびビタミンB6の欠乏がホモシステイン濃度を上昇させる可能性はあるが、AD患者の血清ビタミン濃度が健康な個人に比べて低いことは、ビタミン摂取の減少によるものでないかもしれない(141)。現在では、血清のホモシステインが認知症発症のリスク要因であるのか、それとも単に認知機能の低下に関連するのかはっきりしない。ここ10年間で、ホモシステイン濃度を低下させ認知機能低下を予防あるいは遅延するために、いくつかの臨床試験でビタミンB群がテストされた。45歳以上の健康な人達を対象に葉酸〔0.2~15mg/日を約6ヶ月間(中央値)にわたって〕補給した9例の無作為化プラセボ対照試験のメタ解析で、記憶、速度、言語、および実行機能を含む認知機能への短期的効果はなかったことがわかった(142)。より最近では、ビタミンB補給の無作為化プラセボ対照試験19例のメタ解析で、補給によってホモシステイン濃度は効果的に下がったものの、補給した群とプラセボ群との間に認知機能パラメーターの差がなかった(143)。試験ごとに一貫しない結果になったのは、試験の計画や方法の差によるものであるかもしれない((144)の文献で概説)。

それでもなお、軽い認知障害のある168人の年配の被験者による2年間の無作為化プラセボ対照試験で、800μgの葉酸、500μgのビタミンB12,および20mgのビタミンB6の組み合わせを毎日摂取することの有益性が最近報告された(145,146)。ADによる影響を受けた脳の特定領域の萎縮は両群で見られ、この萎縮は認知機能の低下と関連していた。しかしながら、ビタミンBで治療した群はプラセボ群に比べて、灰白質の損失が小さかった(0.5%対3.7%)。試験開始時にホモシステイン濃度が高かった被験者で、より有効であったことから、認知機能低下や認知症の予防に血液中のホモシステイン濃度を下げることが重要であることを示唆している。有望ではあるが、ビタミンB補給の効果については、ADの発症のような長期的結果を評価できる、より大規模な試験でさらに研究される必要がある。

疾病治療

代謝性疾患

テトラヒドロ葉酸誘導体であるフォリン酸(上記の図1参照)は、葉酸塩の輸送または代謝に影響するまれな先天性異常の臨床管理に使用されている((147)の文献で概説)。そのような容態は常染色体劣性遺伝であり、突然変異した遺伝子を2つ(両方の親から1つずつ)受け継いだ人達のみがその病気を発症することになる。

遺伝性葉酸吸収不全症

遺伝性葉酸吸収不全症は、葉酸塩輸送体であるPCFTをコード化するSLC46A1遺伝子の突然変異によって引き起こされ、概して胃腸での葉酸塩の吸収と脳への葉酸塩の輸送に影響する(148)。患者は血清および脳脊髄液の葉酸塩濃度が低いか、または検出不能な濃度であったり、汎血球減少(全血球の数が少ないこと)になったり、感染にかかりやすくなる免疫応答障害が出たりして、一般的に丈夫でない(149)。てんかん発作を含む神経症状も見られる(150)。非経口的フォリン酸の補給による臨床的な改善が報告されている(151)。

脳性葉酸(塩)欠乏(CFD)症候群

CFDは、血液中の葉酸塩濃度が正常であるにもかかわらず脳脊髄液中の葉酸塩補酵素濃度が低いことが特徴である。血液脳関門を通過する葉酸塩の輸送がCFDの患者では損なわれており、これは葉酸塩受容体のFRαを阻害する抗体があることや、FRαをコード化するFOLR1遺伝子の突然変異と関連がある(152,153)。視覚聴覚障害を伴う神経学的異常がCFDの子供に報告されている。自閉症スペクトラム障害(ASD)があるケースもある。フォリン酸(ロイコボリンとも言う)は脳に入り込んで葉酸塩補酵素の濃度を正常にし、葉酸塩濃度を正常にして、ASDの子供の気分、行動、および言葉でのコミュニケーションを含むCFDの様々な社会的相互作用を向上させることが示されている(152,154,155)。

ジヒドロ葉酸還元酵素(DHFR)欠乏症

DHFRはNADPH依存性酵素で、ジヒドロ葉酸(DHF)をテトラヒドロ葉酸(THF)に還元する反応の触媒作用をする。DHFRは葉酸をDHFに変換するのにも必要である。DHFR欠乏症は巨赤芽球性貧血や脳性葉酸(塩)欠乏症が特徴で、難治性の発作や精神的な欠陥を起こす。フォリン酸による治療がDHFR欠乏症の症状を軽減するとはいえ、不可逆的な脳損傷を予防し治療結果を向上させるのに初期段階での診断が欠かせない(156,157)。

摂取源

食品源

緑色の葉物野菜(葉)は葉酸塩の豊富な食品源で、その名前の由来となっている。柑橘のジュース、豆類、および強化食品も優れた葉酸塩摂取源である(1)。強化されたシリアルの葉酸塩含有量は大きく幅がある。いくつかの葉酸塩が豊富な食品を、マイクログラム(μg)表記の葉酸塩含有量とともに表2に示す。特定の食品の栄養素含有量の詳細は、米国農務省(USDA)の 食品成分データベースを検索のこと。

| 食品 | サービング数(分量) | 葉酸塩 (μg DFEs) |

|---|---|---|

| レンズ豆(成熟したものを加熱調理) | ½カップ | 179 |

| ひよこ豆(加熱調理) | ½カップ | 141 |

| アスパラガス(加熱調理) | ½カップ(約6本) | 134 |

| ホウレンソウ(加熱調理) | ½カップ | 131 |

| アオイマメ(大きな成熟したものを加熱調理) | ½カップ | 78 |

| オレンジジュース(生) | 約180ml | 56 |

| スパゲッティ(強化食品を加熱) | 1カップ | 167* |

| 白米(強化食品を加熱) | 1カップ | 153* |

| パン(強化したもの) | 1切れ | 84* |

| *神経管欠損の予防に役立てるため、すでにナイアシン、チアミン、リボフラビン、および鉄を強化した精白した穀物の製品に穀物1kgあたり1.4mgの葉酸を強化するよう、米国のFDAは1998年1月1日以降要求している。栄養素の欠乏予防や処理過程で失われる栄養素を戻すために食品に栄養素を加えることを強化という。FDAはもともと、このレベルの強化で1日あたり平均100μgの摂取増加になるであろうと推定していた(26)。しかし、観察研究に基づく、さらなる評価で、摂取量はFDAの予想した量の2倍に増加していることが示唆されている(35)。血清および赤血球中の低葉酸塩濃度の人達の米国総人口に対する割合は、葉酸強化以前にはそれぞれ24%と3.5%であったが、現在では1%以下である (158)。 | ||

サプリメント

サプリメントの葉酸塩の主要形態は葉酸である。単一成分としても、ビタミンB複合体サプリメントやマルチビタミンのような他の成分との組み合わせとしても入手可能である。1mg以上の用量は処方箋が必要である(159)。さらに、テトラヒドロ葉酸誘導体であるフォリン酸は特定の代謝性疾患の治療に使用される(「疾病治療」の項参照)。また、米国FDAは経口避妊薬に葉酸塩を入れることを承認している。レボメフォラート・カルシウム(levomefolate calciumはMeTHFのカルシウム塩。451μg/錠)を経口避妊薬に添加するのは、妊娠可能年齢の女性の葉酸塩の状態を向上させる意図がある(160)。全米調査によると、15~44歳の妊娠していない女性の24%しか400μg/日という現在の葉酸推奨量を満たしていない(161)。

安全性

毒性

食品から葉酸塩を過剰摂取しても、関連する悪影響はない。安全性に関する懸念は、合成された葉酸の摂取についてのみである。しばしば診断されないこともあるが、ビタミンB12の欠乏はかなり多くの人、特に年配の成人(「ビタミンB12」の項の記事参照)に影響しているのかもしれない。ビタミンB12欠乏症の一つの症状は巨赤芽球性貧血で、葉酸塩欠乏症によるものと区別がつかない(「欠乏症」の項参照)。ビタミンB12欠乏と診断されていない人が高用量の葉酸を使用すると、隠れているビタミンB12欠乏を治すことなく巨赤芽球性貧血を治すことになり、不可逆的な神経性損傷を起こしてしまうリスクにさらされることになる。ビタミンB12欠乏症における神経性疾患の進行のそのようなケースは、大部分が5,000μg(5mg)以上の用量の葉酸で見られる。ビタミンB12欠乏症の人達の不可逆的神経性損傷を確実に予防するため、米国医学研究所の食品栄養委員会は、すべての成人は(サプリメントおよび強化食品からの)葉酸摂取を毎日1,000μg(1mg)に限るようにアドバイスしている(表3)。委員会はまた、ビタミンB12欠乏症は妊娠可能年齢の女性には非常にまれであるので、1,000μg/日以上の葉酸を摂取しても問題はないであろうとしている(1)。しかしながら、大量投与の効果に関するデータは限られている。

| 年齢層 | UL (μg/日) |

|---|---|

| 乳児 0~12ヶ月 | 確定不能* |

| 幼児 1~3歳 | 300 |

| 子供 4~8歳 | 400 |

| 子供 9~13歳 | 600 |

| 青少年 14~18歳 | 800 |

| 成人 19歳以上 | 1,000 |

| *摂取は食品および調整粉乳からのみ | |

葉酸の経口補給によるDHFR代謝能力の飽和は、血中における未代謝葉酸の出現と関連があるとされている(162)。血液学的な異常や認知機能が低下することは、年配(60歳以上)のビタミンB12欠乏症の成人における未代謝葉酸の存在と関連がある(163,164)。閉経後の女性による小規模な研究で、未代謝の葉酸が免疫機能におよぼす影響について懸念が提示されている(165)。マルチビタミンのサプリメントを30週間毎日摂取した生殖可能年齢の38人の女性による小規模な無作為化オープンラベル試験(無作為化非盲検試験)では、1日に1.1mgまたは5mgの葉酸補給によって、最初の12週間に血中に未代謝の葉酸が過渡的に現れた(166)。しかし、研究の終了時には未代謝の葉酸塩濃度は研究開始時の濃度にまで戻ったため、適応機構によって最終的には葉酸が葉酸塩の還元された形態に変換されたことを示唆している。それにもかかわらず、レボメフォラート(5MeTHF)をサプリメントとして使用することは、年配の成人において未変換の葉酸のネガティブな作用の可能性を予防する選択肢となるかもしれない。

薬物相互作用

アスピリンまたはイブプロフェンのような非ステロイド系抗炎症剤(NSAID)を非常に高い治療薬量(すなわち重篤な関節炎治療用)で服用した場合、それが葉酸塩の代謝を阻害する可能性がある。対照的に、NSAIDの日常的な使用が葉酸塩の状態に悪影響を及ぼすということはわかっていない。抗けいれん薬のフェニトインは葉酸塩の腸での吸収を抑制することが示されており、フェニトイン、フェノバルビタール、およびプリミドンといった抗けいれん薬の長期使用が葉酸塩の状態を低下させると関連づけた研究もいくつかある(167)。しかしながら、抗けいれん薬の使用者と非使用者との間で、食事性葉酸塩摂取の差を考慮した研究はほとんどない。また、コレスチラミンやコレスチポールというコレステロール低下薬といっしょに葉酸を摂取すると、葉酸塩の吸収を減らす可能性がある(159)。メトトレキサートは、がん、リューマチ性関節炎、および乾癬を含む多くの疾患の治療に使われる葉酸拮抗薬である。メトトレキサートの副作用は重篤な葉酸塩欠乏症の副作用と似ており、葉酸またはフォリン酸といっしょに服用して葉酸拮抗薬の毒性を減らすのに使用される。がんの治療に現在使われるその他の葉酸拮抗薬(の分子)は、アミノプテリン、ペメトレキセド、プララトレキサート、およびラルチトレキセドを含む(96)。さらに、多くの他の薬物が葉酸拮抗薬活性を持つことが示されており、トリメトプリム(抗生物質)、ピリメタミン(抗マラリア薬)、トリアムテレン(血圧の薬)、およびスルファサラジン(潰瘍性大腸炎の治療薬)などが挙げられる。高用量のエストロゲンを含む初期の経口避妊薬の研究で、葉酸塩の状態への悪影響が示されたが、この発見は低容量経口避妊薬を使用し、かつ食事からの葉酸塩を管理した最近の研究では支持されていない(168)。

ライナス・ポーリング研究所の推奨

利用可能な科学的エビデンスは、適切な葉酸塩摂取が神経管欠損やその他の不具合な妊娠結果を予防し、ある種のがん、特に遺伝的にそれにかかりやすい人達のがんのリスク低減に役立ち、そして、心血管疾患のリスクまで下げる可能性があることを示している。ライナス・ポーリング研究所は、一日摂取量(Daily Value=DV)である400μgの葉酸を含むマルチビタミン/マルチミネラルサプリメントを成人が毎日摂取することを推奨する。強化食品から平均より多い葉酸を摂取したとしても、各個人の毎日の葉酸摂取が米国医学研究所によって設定された許容上限摂取量である1,000μg/日をいつも超えるということはないであろう(「安全性」の項参照)。

年配の成人(51歳以上)

葉酸塩の豊富な食事に加えて、マルチビタミン/マルチミネラルサプリメントの成分として400μg/日の葉酸を毎日摂取することを推奨することは、血中ホモシステイン濃度が年齢とともに増加しやすい年配の成人には特に重要である(「疾病予防」の項参照)。

Authors and Reviewers

Originally written in 2000 by:

Jane Higdon, Ph.D.

Linus Pauling Institute

Oregon State University

Updated in April 2002 by:

Jane Higdon, Ph.D.

Linus Pauling Institute

Oregon State University

Updated in September 2007 by:

Victoria J. Drake, Ph.D.

Linus Pauling Institute

Oregon State University

Updated in June 2014 by:

Barbara Delage, Ph.D.

Linus Pauling Institute

Oregon State University

Reviewed in December 2014 by:

Helene McNulty, Ph.D., R.D.

Professor of Human Nutrition and Dietetics

Northern Ireland Centre for Food and Health (NICHE)

University of Ulster

Coleraine, United Kingdom

The 2014 update of this article was underwritten, in part, by a grant from Bayer Consumer Care AG, Basel, Switzerland.

Copyright 2000-2024 Linus Pauling Institute

References

1. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Folate. Dietary Reference Intakes: Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, D.C.: National Academy Press; 1998:196-305. (National Academy Press)

2. Choi SW, Mason JB. Folate and carcinogenesis: an integrated scheme. J Nutr. 2000;130(2):129-132. (PubMed)

3. Bailey LB, Gregory JF, 3rd. Folate metabolism and requirements. J Nutr. 1999;129(4):779-782. (PubMed)

4. Gerhard GT, Duell PB. Homocysteine and atherosclerosis. Curr Opin Lipidol. 1999;10(5):417-428. (PubMed)

5. Jacques PF, Bostom AG, Wilson PW, Rich S, Rosenberg IH, Selhub J. Determinants of plasma total homocysteine concentration in the Framingham Offspring cohort. Am J Clin Nutr. 2001;73(3):613-621. (PubMed)

6. Jacques PF, Kalmbach R, Bagley PJ, et al. The relationship between riboflavin and plasma total homocysteine in the Framingham Offspring cohort is influenced by folate status and the C677T transition in the methylenetetrahydrofolate reductase gene. J Nutr. 2002;132(2):283-288. (PubMed)

7. McNulty H, Dowey le RC, Strain JJ, et al. Riboflavin lowers homocysteine in individuals homozygous for the MTHFR 677C->T polymorphism. Circulation. 2006;113(1):74-80. (PubMed)

8. Verlinde PH, Oey I, Hendrickx ME, Van Loey AM, Temme EH. L-ascorbic acid improves the serum folate response to an oral dose of [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid in healthy men. Eur J Clin Nutr. 2008;62(10):1224-1230. (PubMed)

9. Lucock M, Yates Z, Boyd L, et al. Vitamin C-related nutrient-nutrient and nutrient-gene interactions that modify folate status. Eur J Nutr. 2013;52(2):569-582. (PubMed)

10. Desmoulin SK, Hou Z, Gangjee A, Matherly LH. The human proton-coupled folate transporter: Biology and therapeutic applications to cancer. Cancer Biol Ther. 2012;13(14):1355-1373. (PubMed)

11. Solanky N, Requena Jimenez A, D'Souza SW, Sibley CP, Glazier JD. Expression of folate transporters in human placenta and implications for homocysteine metabolism. Placenta. 2010;31(2):134-143. (PubMed)

12. Halsted CH, Villanueva JA, Devlin AM, Chandler CJ. Metabolic interactions of alcohol and folate. J Nutr. 2002;132(8 Suppl):2367S-2372S. (PubMed)

13. Pfeiffer CM, Sternberg MR, Schleicher RL, Rybak ME. Dietary supplement use and smoking are important correlates of biomarkers of water-soluble vitamin status after adjusting for sociodemographic and lifestyle variables in a representative sample of US adults. J Nutr. 2013;143(6):957S-965S. (PubMed)

14. Stark KD, Pawlosky RJ, Sokol RJ, Hannigan JH, Salem N, Jr. Maternal smoking is associated with decreased 5-methyltetrahydrofolate in cord plasma. Am J Clin Nutr. 2007;85(3):796-802. (PubMed)

15. Hutson JR, Stade B, Lehotay DC, Collier CP, Kapur BM. Folic acid transport to the human fetus is decreased in pregnancies with chronic alcohol exposure. PLoS One. 2012;7(5):e38057. (PubMed)

16. Herbert V. Folic acid. In: Shils M, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 9th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 1999:433-446.

17. Stabler SP. Clinical folate deficiency. In: Bailey LB, ed. Folate in Health and Disease. 2nd edition ed. Boca Raton, FL: CRC press, Taylor & Francis Group; 2010:409-428.

18. Bailey LB. Dietary reference intakes for folate: the debut of dietary folate equivalents. Nutr Rev. 1998;56(10):294-299. (PubMed)

19. Bailey LB, Gregory JF, 3rd. Polymorphisms of methylenetetrahydrofolate reductase and other enzymes: metabolic significance, risks and impact on folate requirement. J Nutr. 1999;129(5):919-922. (PubMed)

20. Wilcken B, Bamforth F, Li Z, et al. Geographical and ethnic variation of the 677C>T allele of 5,10 methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR): findings from over 7000 newborns from 16 areas world wide. J Med Genet. 2003;40(8):619-625. (PubMed)

21. Guenther BD, Sheppard CA, Tran P, Rozen R, Matthews RG, Ludwig ML. The structure and properties of methylenetetrahydrofolate reductase from Escherichia coli suggest how folate ameliorates human hyperhomocysteinemia. Nat Struct Biol. 1999;6(4):359-365. (PubMed)

22. Molloy AM, Daly S, Mills JL, et al. Thermolabile variant of 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase associated with low red-cell folates: implications for folate intake recommendations. Lancet. 1997;349(9065):1591-1593. (PubMed)

23. Rozen R. Genetic predisposition to hyperhomocysteinemia: deficiency of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR). Thromb Haemost. 1997;78(1):523-526. (PubMed)

24. Kauwell GP, Wilsky CE, Cerda JJ, et al. Methylenetetrahydrofolate reductase mutation (677C-->T) negatively influences plasma homocysteine response to marginal folate intake in elderly women. Metabolism. 2000;49(11):1440-1443. (PubMed)

25. Shane B. Folic acid, vitamin B-12, and vitamin B-6. In: Stipanuk M, ed. Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition. Philadelphia: W.B. Saunders Co.; 2000:483-518.

26. Eskes TK. Open or closed? A world of difference: a history of homocysteine research. Nutr Rev. 1998;56(8):236-244. (PubMed)

27. Czeizel AE, Dudas I, Vereczkey A, Banhidy F. Folate deficiency and folic acid supplementation: the prevention of neural-tube defects and congenital heart defects. Nutrients. 2013;5(11):4760-4775. (PubMed)

28. MRC Vitamin Study Research Group. Prevention of neural tube defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study. Lancet. 1991;338(8760):131-137. (PubMed)

29. Czeizel AE, Dudas I. Prevention of the first occurrence of neural-tube defects by periconceptional vitamin supplementation. N Engl J Med. 1992;327(26):1832-1835. (PubMed)

30. Talaulikar VS, Arulkumaran S. Folic acid in obstetric practice: a review. Obstet Gynecol Surv. 2011;66(4):240-247. (PubMed)

31. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Neural tube defects. Washington, DC. 2003. Available at: http://www.guideline.gov/content.aspx?id=3994. Accessed 12/19/14.

32. McNulty B, Pentieva K, Marshall B, et al. Women's compliance with current folic acid recommendations and achievement of optimal vitamin status for preventing neural tube defects. Hum Reprod. 2011;26(6):1530-1536. (PubMed)

33. Nilsen RM, Vollset SE, Gjessing HK, et al. Patterns and predictors of folic acid supplement use among pregnant women: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Am J Clin Nutr. 2006;84(5):1134-1141. (PubMed)

34. Ray JG, Singh G, Burrows RF. Evidence for suboptimal use of periconceptional folic acid supplements globally. BJOG. 2004;111(5):399-408. (PubMed)

35. Quinlivan EP, Gregory JF, 3rd. Effect of food fortification on folic acid intake in the United States. Am J Clin Nutr. 2003;77(1):221-225. (PubMed)

36. National Birth Defects Prevention Network. Neural Tube Defect Ascertainment Project. Available at: http://www.nbdpn.org/ntd_folic_acid_information.php. Accessed 12/16/14.

37. Copp AJ, Stanier P, Greene ND. Neural tube defects: recent advances, unsolved questions, and controversies. Lancet Neurol. 2013;12(8):799-810. (PubMed)

38. Yan L, Zhao L, Long Y, et al. Association of the maternal MTHFR C677T polymorphism with susceptibility to neural tube defects in offsprings: evidence from 25 case-control studies. PLoS One. 2012;7(10):e41689. (PubMed)

39. De Marco P, Calevo MG, Moroni A, et al. Study of MTHFR and MS polymorphisms as risk factors for NTD in the Italian population. J Hum Genet. 2002;47(6):319-324. (PubMed)

40. van der Put NM, Gabreels F, Stevens EM, et al. A second common mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase gene: an additional risk factor for neural-tube defects? Am J Hum Genet. 1998;62(5):1044-1051. (PubMed)

41. De Marco P, Calevo MG, Moroni A, et al. Reduced folate carrier polymorphism (80A-->G) and neural tube defects. Eur J Hum Genet. 2003;11(3):245-252. (PubMed)

42. O'Leary VB, Mills JL, Parle-McDermott A, et al. Screening for new MTHFR polymorphisms and NTD risk. Am J Med Genet A. 2005;138A(2):99-106. (PubMed)

43. Christensen B, Arbour L, Tran P, et al. Genetic polymorphisms in methylenetetrahydrofolate reductase and methionine synthase, folate levels in red blood cells, and risk of neural tube defects. Am J Med Genet. 1999;84(2):151-157. (PubMed)

44. Relton CL, Wilding CS, Pearce MS, et al. Gene-gene interaction in folate-related genes and risk of neural tube defects in a UK population. J Med Genet. 2004;41(4):256-260. (PubMed)

45. Brody LC, Conley M, Cox C, et al. A polymorphism, R653Q, in the trifunctional enzyme methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase/formyltetrahydrofolate synthetase is a maternal genetic risk factor for neural tube defects: report of the Birth Defects Research Group. Am J Hum Genet. 2002;71(5):1207-1215. (PubMed)

46. van der Put NM, van den Heuvel LP, Steegers-Theunissen RP, et al. Decreased methylene tetrahydrofolate reductase activity due to the 677C-->T mutation in families with spina bifida offspring. J Mol Med (Berl). 1996;74(11):691-694. (PubMed)

47. Wilson A, Platt R, Wu Q, et al. A common variant in methionine synthase reductase combined with low cobalamin (vitamin B12) increases risk for spina bifida. Mol Genet Metab. 1999;67(4):317-323. (PubMed)

48. Gilboa SM, Salemi JL, Nembhard WN, Fixler DE, Correa A. Mortality resulting from congenital heart disease among children and adults in the United States, 1999 to 2006. Circulation. 2010;122(22):2254-2263. (PubMed)

49. van Beynum IM, Kapusta L, Bakker MK, den Heijer M, Blom HJ, de Walle HE. Protective effect of periconceptional folic acid supplements on the risk of congenital heart defects: a registry-based case-control study in the northern Netherlands. Eur Heart J. 2010;31(4):464-471. (PubMed)

50. Yin M, Dong L, Zheng J, Zhang H, Liu J, Xu Z. Meta analysis of the association between MTHFR C677T polymorphism and the risk of congenital heart defects. Ann Hum Genet. 2012;76(1):9-16. (PubMed)

51. Wang W, Wang Y, Gong F, Zhu W, Fu S. MTHFR C677T polymorphism and risk of congenital heart defects: evidence from 29 case-control and TDT studies. PLoS One. 2013;8(3):e58041. (PubMed)

52. Badovinac RL, Werler MM, Williams PL, Kelsey KT, Hayes C. Folic acid-containing supplement consumption during pregnancy and risk for oral clefts: a meta-analysis. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2007;79(1):8-15. (PubMed)

53. Wilcox AJ, Lie RT, Solvoll K, et al. Folic acid supplements and risk of facial clefts: national population based case-control study. BMJ. 2007;334(7591):464. (PubMed)

54. Boyles AL, Wilcox AJ, Taylor JA, et al. Folate and one-carbon metabolism gene polymorphisms and their associations with oral facial clefts. Am J Med Genet A. 2008;146A(4):440-449. (PubMed)

55. Boyles AL, Wilcox AJ, Taylor JA, et al. Oral facial clefts and gene polymorphisms in metabolism of folate/one-carbon and vitamin A: a pathway-wide association study. Genet Epidemiol. 2009;33(3):247-255. (PubMed)

56. Luo YL, Cheng YL, Ye P, Wang W, Gao XH, Chen Q. Association between MTHFR polymorphisms and orofacial clefts risk: a meta-analysis. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012;94(4):237-244. (PubMed)

57. Wilcox AJ. On the importance--and the unimportance--of birthweight. Int J Epidemiol. 2001;30(6):1233-1241. (PubMed)

58. Fekete K, Berti C, Trovato M, et al. Effect of folate intake on health outcomes in pregnancy: a systematic review and meta-analysis on birth weight, placental weight and length of gestation. Nutr J. 2012;11:75. (PubMed)

59. Baker PN, Wheeler SJ, Sanders TA, et al. A prospective study of micronutrient status in adolescent pregnancy. Am J Clin Nutr. 2009;89(4):1114-1124. (PubMed)

60. Lee HA, Park EA, Cho SJ, et al. Mendelian randomization analysis of the effect of maternal homocysteine during pregnancy, as represented by maternal MTHFR C677T genotype, on birth weight. J Epidemiol. 2013;23(5):371-375. (PubMed)

61. Scholl TO, Johnson WG. Folic acid: influence on the outcome of pregnancy. Am J Clin Nutr. 2000;71(5 Suppl):1295S-1303S. (PubMed)

62. Vollset SE, Refsum H, Irgens LM, et al. Plasma total homocysteine, pregnancy complications, and adverse pregnancy outcomes: the Hordaland Homocysteine study. Am J Clin Nutr. 2000;71(4):962-968. (PubMed)

63. Wang XM, Wu HY, Qiu XJ. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene C677T polymorphism and risk of preeclampsia: an updated meta-analysis based on 51 studies. Arch Med Res. 2013;44(3):159-168. (PubMed)

64. Wen SW, Champagne J, Rennicks White R, et al. Effect of folic acid supplementation in pregnancy on preeclampsia: the folic acid clinical trial study. J Pregnancy. 2013;2013:294312. (PubMed)

65. Lassi ZS, Salam RA, Haider BA, Bhutta ZA. Folic acid supplementation during pregnancy for maternal health and pregnancy outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2013;3:CD006896. (PubMed)

66. Schmidt RJ, Tancredi DJ, Ozonoff S, et al. Maternal periconceptional folic acid intake and risk of autism spectrum disorders and developmental delay in the CHARGE (CHildhood Autism Risks from Genetics and Environment) case-control study. Am J Clin Nutr. 2012;96(1):80-89. (PubMed)

67. Crider KS, Cordero AM, Qi YP, Mulinare J, Dowling NF, Berry RJ. Prenatal folic acid and risk of asthma in children: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013;98(5):1272-1281. (PubMed)

68. Brown SB, Reeves KW, Bertone-Johnson ER. Maternal folate exposure in pregnancy and childhood asthma and allergy: a systematic review. Nutr Rev. 2014;72(1):55-64. (PubMed)

69. Ding R, Lin S, Chen D. The association of cystathionine β synthase (CBS) T833C polymorphism and the risk of stroke: a meta-analysis. J Neurol Sci. 2012;312(1-2):26-30. (PubMed)

70. Seshadri N, Robinson K. Homocysteine, B vitamins, and coronary artery disease. Med Clin North Am. 2000;84(1):215-237. (PubMed)

71. Wald DS, Law M, Morris JK. Homocysteine and cardiovascular disease: evidence on causality from a meta-analysis. BMJ. 2002;325(7374):1202. (PubMed)

72. Homocysteine Studies Collaboration. Homocysteine and risk of ischemic heart disease and stroke: a meta-analysis. JAMA. 2002;288(16):2015-2022. (PubMed)

73. Clarke R, Halsey J, Bennett D, Lewington S. Homocysteine and vascular disease: review of published results of the homocysteine-lowering trials. J Inherit Metab Dis. 2011;34(1):83-91. (PubMed)

74. Huang T, Chen Y, Yang B, Yang J, Wahlqvist ML, Li D. Meta-analysis of B vitamin supplementation on plasma homocysteine, cardiovascular and all-cause mortality. Clin Nutr. 2012;31(4):448-454. (PubMed)

75. Voutilainen S, Rissanen TH, Virtanen J, Lakka TA, Salonen JT. Low dietary folate intake is associated with an excess incidence of acute coronary events: The Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study. Circulation. 2001;103(22):2674-2680. (PubMed)

76. Brattstrom L. Vitamins as homocysteine-lowering agents. J Nutr. 1996;126(4 Suppl):1276S-1280S. (PubMed)

77. Rader JI. Folic acid fortification, folate status and plasma homocysteine. J Nutr. 2002;132(8 Suppl):2466S-2470S. (PubMed)

78. Homocysteine Lowering Trialists' Collaboration. Dose-dependent effects of folic acid on blood concentrations of homocysteine: a meta-analysis of the randomized trials. Am J Clin Nutr. 2005;82(4):806-812. (PubMed)

79. Malinow MR, Bostom AG, Krauss RM. Homocyst(e)ine, diet, and cardiovascular diseases: a statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee, American Heart Association. Circulation. 1999;99(1):178-182. (PubMed)

80. van Meurs JB, Pare G, Schwartz SM, et al. Common genetic loci influencing plasma homocysteine concentrations and their effect on risk of coronary artery disease. Am J Clin Nutr. 2013;98(3):668-676. (PubMed)

81. Holmes MV, Newcombe P, Hubacek JA, et al. Effect modification by population dietary folate on the association between MTHFR genotype, homocysteine, and stroke risk: a meta-analysis of genetic studies and randomised trials. Lancet. 2011;378(9791):584-594. (PubMed)

82. Clarke R, Bennett DA, Parish S, et al. Homocysteine and coronary heart disease: meta-analysis of MTHFR case-control studies, avoiding publication bias. PLoS Med. 2012;9(2):e1001177. (PubMed)

83. Ji Y, Tan S, Xu Y, et al. Vitamin B supplementation, homocysteine levels, and the risk of cerebrovascular disease: A meta-analysis. Neurology. 2013;81(15):1298-1307. (PubMed)

84. Zhang C, Chi FL, Xie TH, Zhou YH. Effect of B-vitamin supplementation on stroke: a meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2013;8(11):e81577. (PubMed)

85. Mosca L, Benjamin EJ, Berra K, et al. Effectiveness-based guidelines for the prevention of cardiovascular disease in women--2011 update: a guideline from the American Heart Association. J Am Coll Cardiol. 2011;57(12):1404-1423. (PubMed)

86. Wang X, Qin X, Demirtas H, et al. Efficacy of folic acid supplementation in stroke prevention: a meta-analysis. Lancet. 2007;369(9576):1876-1882. (PubMed)

87. Yang Q, Botto LD, Erickson JD, et al. Improvement in stroke mortality in Canada and the United States, 1990 to 2002. Circulation. 2006;113(10):1335-1343. (PubMed)

88. Lorenz MW, Markus HS, Bots ML, Rosvall M, Sitzer M. Prediction of clinical cardiovascular events with carotid intima-media thickness: a systematic review and meta-analysis. Circulation. 2007;115(4):459-467. (PubMed)

89. Qin X, Xu M, Zhang Y, et al. Effect of folic acid supplementation on the progression of carotid intima-media thickness: a meta-analysis of randomized controlled trials. Atherosclerosis. 2012;222(2):307-313. (PubMed)

90. de Bree A, van Mierlo LA, Draijer R. Folic acid improves vascular reactivity in humans: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2007;86(3):610-617. (PubMed)

91. McNeil CJ, Beattie JH, Gordon MJ, Pirie LP, Duthie SJ. Nutritional B vitamin deficiency disrupts lipid metabolism causing accumulation of proatherogenic lipoproteins in the aorta adventitia of ApoE null mice. Mol Nutr Food Res. 2012;56(7):1122-1130. (PubMed)

92. Blount BC, Mack MM, Wehr CM, et al. Folate deficiency causes uracil misincorporation into human DNA and chromosome breakage: implications for cancer and neuronal damage. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997;94(7):3290-3295. (PubMed)

93. Narayanan S, McConnell J, Little J, et al. Associations between two common variants C677T and A1298C in the methylenetetrahydrofolate reductase gene and measures of folate metabolism and DNA stability (strand breaks, misincorporated uracil, and DNA methylation status) in human lymphocytes in vivo. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004;13(9):1436-1443. (PubMed)

94. Rahman L, Voeller D, Rahman M, et al. Thymidylate synthase as an oncogene: a novel role for an essential DNA synthesis enzyme. Cancer Cell. 2004;5(4):341-351. (PubMed)

95. Hubner RA, Liu JF, Sellick GS, Logan RF, Houlston RS, Muir KR. Thymidylate synthase polymorphisms, folate and B-vitamin intake, and risk of colorectal adenoma. Br J Cancer. 2007;97(10):1449-1456. (PubMed)

96. Desmoulin SK, Wang L, Polin L, et al. Functional loss of the reduced folate carrier enhances the antitumor activities of novel antifolates with selective uptake by the proton-coupled folate transporter. Mol Pharmacol. 2012;82(4):591-600. (PubMed)

97. Crider KS, Yang TP, Berry RJ, Bailey LB. Folate and DNA methylation: a review of molecular mechanisms and the evidence for folate's role. Adv Nutr. 2012;3(1):21-38. (PubMed)

98. Butrum RR, Clifford CK, Lanza E. NCI dietary guidelines: rationale. Am J Clin Nutr. 1988;48(3 Suppl):888-895. (PubMed)

99. Crider KS, Bailey LB, Berry RJ. Folic acid food fortification-its history, effect, concerns, and future directions. Nutrients. 2011;3(3):370-384. (PubMed)

100. Qin X, Cui Y, Shen L, et al. Folic acid supplementation and cancer risk: A meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Cancer. 2013;133(5):1033-1041. (PubMed)

101. Vollset SE, Clarke R, Lewington S, et al. Effects of folic acid supplementation on overall and site-specific cancer incidence during the randomised trials: meta-analyses of data on 50,000 individuals. Lancet. 2013;381(9871):1029-1036. (PubMed)

102. Kim DH, Smith-Warner SA, Spiegelman D, et al. Pooled analyses of 13 prospective cohort studies on folate intake and colon cancer. Cancer Causes Control. 2010;21(11):1919-1930. (PubMed)

103. Gibson TM, Weinstein SJ, Pfeiffer RM, et al. Pre- and postfortification intake of folate and risk of colorectal cancer in a large prospective cohort study in the United States. Am J Clin Nutr. 2011;94(4):1053-1062. (PubMed)

104. Stevens VL, McCullough ML, Sun J, Jacobs EJ, Campbell PT, Gapstur SM. High levels of folate from supplements and fortification are not associated with increased risk of colorectal cancer. Gastroenterology. 2011;141(1):98-105, 105 e101. (PubMed)

105. Zschabitz S, Cheng TY, Neuhouser ML, et al. B vitamin intakes and incidence of colorectal cancer: results from the Women's Health Initiative Observational Study cohort. Am J Clin Nutr. 2013;97(2):332-343. (PubMed)

106. Keum N, Giovannucci EL. Folic acid fortification and colorectal cancer risk. Am J Prev Med. 2014;46(3 Suppl 1):S65-72. (PubMed)

107. Kennedy DA, Stern SJ, Moretti M, et al. Folate intake and the risk of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Cancer Epidemiol. 2011;35(1):2-10. (PubMed)

108. Kim YI. Folate: a magic bullet or a double edged sword for colorectal cancer prevention? Gut. 2006;55(10):1387-1389. (PubMed)

109. Paspatis GA, Kalafatis E, Oros L, Xourgias V, Koutsioumpa P, Karamanolis DG. Folate status and adenomatous colonic polyps. A colonoscopically controlled study. Dis Colon Rectum. 1995;38(1):64-67; discussion 67-68. (PubMed)

110. Jaszewski R, Misra S, Tobi M, et al. Folic acid supplementation inhibits recurrence of colorectal adenomas: a randomized chemoprevention trial. World J Gastroenterol. 2008;14(28):4492-4498. (PubMed)

111. Wu K, Platz EA, Willett WC, et al. A randomized trial on folic acid supplementation and risk of recurrent colorectal adenoma. Am J Clin Nutr. 2009;90(6):1623-1631. (PubMed)

112. Logan RF, Grainge MJ, Shepherd VC, Armitage NC, Muir KR. Aspirin and folic acid for the prevention of recurrent colorectal adenomas. Gastroenterology. 2008;134(1):29-38. (PubMed)

113. Figueiredo JC, Mott LA, Giovannucci E, et al. Folic acid and prevention of colorectal adenomas: a combined analysis of randomized clinical trials. Int J Cancer. 2011;129(1):192-203. (PubMed)

114. Kennedy DA, Stern SJ, Matok I, et al. Folate intake, MTHFR polymorphisms, and the risk of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. J Cancer Epidemiol. 2012;2012:952508. (PubMed)

115. Ding W, Zhou DL, Jiang X, Lu LS. Methionine synthase A2756G polymorphism and risk of colorectal adenoma and cancer: evidence based on 27 studies. PLoS One. 2013;8(4):e60508. (PubMed)

116. Nan H, Lee JE, Rimm EB, Fuchs CS, Giovannucci EL, Cho E. Prospective study of alcohol consumption and the risk of colorectal cancer before and after folic acid fortification in the United States. Ann Epidemiol. 2013;23(9):558-563. (PubMed)

117. Slattery ML, Potter JD, Samowitz W, Schaffer D, Leppert M. Methylenetetrahydrofolate reductase, diet, and risk of colon cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1999;8(6):513-518. (PubMed)

118. Ma J, Stampfer MJ, Giovannucci E, et al. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism, dietary interactions, and risk of colorectal cancer. Cancer Res. 1997;57(6):1098-1102. (PubMed)

119. Larsson SC, Giovannucci E, Wolk A. Folate and risk of breast cancer: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2007;99(1):64-76. (PubMed)

120. Liu M, Cui LH, Ma AG, Li N, Piao JM. Lack of effects of dietary folate intake on risk of breast cancer: an updated meta-analysis of prospective studies. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(5):2323-2328. (PubMed)

121. Brooks PJ, Zakhari S. Moderate alcohol consumption and breast cancer in women: from epidemiology to mechanisms and interventions. Alcohol Clin Exp Res. 2013;37(1):23-30. (PubMed)

122. Rohan TE, Jain MG, Howe GR, Miller AB. Dietary folate consumption and breast cancer risk. J Natl Cancer Inst. 2000;92(3):266-269. (PubMed)

123. Sellers TA, Kushi LH, Cerhan JR, et al. Dietary folate intake, alcohol, and risk of breast cancer in a prospective study of postmenopausal women. Epidemiology. 2001;12(4):420-428. (PubMed)

124. Zhang S, Hunter DJ, Hankinson SE, et al. A prospective study of folate intake and the risk of breast cancer. JAMA. 1999;281(17):1632-1637. (PubMed)

125. Tjonneland A, Christensen J, Olsen A, et al. Alcohol intake and breast cancer risk: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Cancer Causes Control. 2007;18(4):361-373. (PubMed)

126. Bassett JK, Baglietto L, Hodge AM, et al. Dietary intake of B vitamins and methionine and breast cancer risk. Cancer Causes Control. 2013;24(8):1555-1563. (PubMed)

127. Wang J, Wang B, Bi J, Di J. The association between two polymorphisms in the TYMS gene and breast cancer risk: a meta-analysis. Breast Cancer Res Treat. 2011;128(1):203-209. (PubMed)

128. Weiner AS, Boyarskikh UA, Voronina EN, et al. Polymorphisms in the folate-metabolizing genes MTR, MTRR, and CBS and breast cancer risk. Cancer Epidemiol. 2012;36(2):e95-e100. (PubMed)

129. Linabery AM, Johnson KJ, Ross JA. Childhood cancer incidence trends in association with US folic acid fortification (1986-2008). Pediatrics. 2012;129(6):1125-1133. (PubMed)

130. Milne E, Royle JA, Miller M, et al. Maternal folate and other vitamin supplementation during pregnancy and risk of acute lymphoblastic leukemia in the offspring. Int J Cancer. 2010;126(11):2690-2699. (PubMed)

131. Yan J, Yin M, Dreyer ZE, et al. A meta-analysis of MTHFR C677T and A1298C polymorphisms and risk of acute lymphoblastic leukemia in children. Pediatr Blood Cancer. 2012;58(4):513-518. (PubMed)

132. Alzheimer's Association. 2013 Alzheimer's Disease Fact and Figures. Alzheimer's & Dementia. 9(2). http://www.alz.org/downloads/facts_figures_2013.pdf. Accessed 9/9/13.

133. Hughes TF, Andel R, Small BJ, et al. Midlife fruit and vegetable consumption and risk of dementia in later life in Swedish twins. Am J Geriatr Psychiatry. 2010;18(5):413-420. (PubMed)

134. Weir DG, Scott JM. Brain function in the elderly: role of vitamin B12 and folate. Br Med Bull. 1999;55(3):669-682. (PubMed)

135. Faux NG, Ellis KA, Porter L, et al. Homocysteine, vitamin B12, and folic acid levels in Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, and healthy elderly: baseline characteristics in subjects of the Australian Imaging Biomarker Lifestyle study. J Alzheimers Dis. 2011;27(4):909-922. (PubMed)

136. Van Dam F, Van Gool WA. Hyperhomocysteinemia and Alzheimer's disease: A systematic review. Arch Gerontol Geriatr. 2009;48(3):425-430. (PubMed)

137. Morris MC, Evans DA, Bienias JL, et al. Dietary folate and vitamin B12 intake and cognitive decline among community-dwelling older persons. Arch Neurol. 2005;62(4):641-645. (PubMed)

138. Morris MC, Evans DA, Schneider JA, Tangney CC, Bienias JL, Aggarwal NT. Dietary folate and vitamins B-12 and B-6 not associated with incident Alzheimer's disease. J Alzheimers Dis. 2006;9(4):435-443. (PubMed)

139. Wald DS, Kasturiratne A, Simmonds M. Serum homocysteine and dementia: meta-analysis of eight cohort studies including 8669 participants. Alzheimers Dement. 2011;7(4):412-417. (PubMed)

140. Ho RC, Cheung MW, Fu E, et al. Is high homocysteine level a risk factor for cognitive decline in elderly? A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Am J Geriatr Psychiatry. 2011;19(7):607-617. (PubMed)

141. Nilforooshan R, Broadbent D, Weaving G, et al. Homocysteine in Alzheimer's disease: role of dietary folate, vitamin B6 and B12. Int J Geriatr Psychiatry. 2011;26(8):876-877. (PubMed)

142. Wald DS, Kasturiratne A, Simmonds M. Effect of folic acid, with or without other B vitamins, on cognitive decline: meta-analysis of randomized trials. Am J Med. 2010;123(6):522-527 e522. (PubMed)

143. Ford AH, Almeida OP. Effect of homocysteine lowering treatment on cognitive function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Alzheimers Dis. 2012;29(1):133-149. (PubMed)

144. Nachum-Biala Y, Troen AM. B-vitamins for neuroprotection: narrowing the evidence gap. Biofactors. 2012;38(2):145-150. (PubMed)

145. Smith AD, Smith SM, de Jager CA, et al. Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. PLoS One. 2010;5(9):e12244. (PubMed)

146. Douaud G, Refsum H, de Jager CA, et al. Preventing Alzheimer's disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013;110(23):9523-9528. (PubMed)

147. Watkins D, Rosenblatt DS. Update and new concepts in vitamin responsive disorders of folate transport and metabolism. J Inherit Metab Dis. 2012;35(4):665-670. (PubMed)

148. Zhao R, Min SH, Qiu A, et al. The spectrum of mutations in the PCFT gene, coding for an intestinal folate transporter, that are the basis for hereditary folate malabsorption. Blood. 2007;110(4):1147-1152. (PubMed)

149. Borzutzky A, Crompton B, Bergmann AK, et al. Reversible severe combined immunodeficiency phenotype secondary to a mutation of the proton-coupled folate transporter. Clin Immunol. 2009;133(3):287-294. (PubMed)

150. Sofer Y, Harel L, Sharkia M, Amir J, Schoenfeld T, Straussberg R. Neurological manifestations of folate transport defect: case report and review of the literature. J Child Neurol. 2007;22(6):783-786. (PubMed)

151. Diop-Bove N, Kronn D, Goldman ID. Hereditary folate malabsorption. In: Pagon RA, Adam MP, Bird TD, Dolan CR, Fong CT, Stephens K, eds. GeneReviews™ [Internet]. Seattle, WA: University of Washington, Seattle; 2008. (PubMed)

152. Frye RE, Sequeira JM, Quadros EV, James SJ, Rossignol DA. Cerebral folate receptor autoantibodies in autism spectrum disorder. Mol Psychiatry. 2013;18(3):369-381. (PubMed)

153. Grapp M, Just IA, Linnankivi T, et al. Molecular characterization of folate receptor 1 mutations delineates cerebral folate transport deficiency. Brain. 2012;135(Pt 7):2022-2031. (PubMed)

154. Ramaekers VT, Blau N, Sequeira JM, Nassogne MC, Quadros EV. Folate receptor autoimmunity and cerebral folate deficiency in low-functioning autism with neurological deficits. Neuropediatrics. 2007;38(6):276-281. (PubMed)

155. Ramaekers VT, Hausler M, Opladen T, Heimann G, Blau N. Psychomotor retardation, spastic paraplegia, cerebellar ataxia and dyskinesia associated with low 5-methyltetrahydrofolate in cerebrospinal fluid: a novel neurometabolic condition responding to folinic acid substitution. Neuropediatrics. 2002;33(6):301-308. (PubMed)

156. Banka S, Blom HJ, Walter J, et al. Identification and characterization of an inborn error of metabolism caused by dihydrofolate reductase deficiency. Am J Hum Genet. 2011;88(2):216-225. (PubMed)

157. Cario H, Smith DE, Blom H, et al. Dihydrofolate reductase deficiency due to a homozygous DHFR mutation causes megaloblastic anemia and cerebral folate deficiency leading to severe neurologic disease. Am J Hum Genet. 2011;88(2):226-231. (PubMed)

158. Pfeiffer CM, Hughes JP, Lacher DA, et al. Estimation of trends in serum and RBC folate in the US population from pre- to postfortification using assay-adjusted data from the NHANES 1988-2010. J Nutr. 2012;142(5):886-893. (PubMed)

159. Folate. In: Hendler SS, Rorvik, D.R., ed. PDR for Nutritional Supplements. 2nd ed. Montvale: Physicians' Desk Reference Inc.; 2008.

160. Wiesinger H, Eydeler U, Richard F, et al. Bioequivalence evaluation of a folate-supplemented oral contraceptive containing ethinylestradiol/drospirenone/levomefolate calcium versus ethinylestradiol/drospirenone and levomefolate calcium alone. Clin Drug Investig. 2012;32(10):673-684. (PubMed)

161. Tinker SC, Cogswell ME, Devine O, Berry RJ. Folic acid intake among US women aged 15-44 years, National Health and Nutrition Examination Survey, 2003-2006. Am J Prev Med. 2010;38(5):534-542. (PubMed)

162. Kelly P, McPartlin J, Goggins M, Weir DG, Scott JM. Unmetabolized folic acid in serum: acute studies in subjects consuming fortified food and supplements. Am J Clin Nutr. 1997;65(6):1790-1795. (PubMed)

163. Morris MS, Jacques PF, Rosenberg IH, Selhub J. Folate and vitamin B-12 status in relation to anemia, macrocytosis, and cognitive impairment in older Americans in the age of folic acid fortification. Am J Clin Nutr. 2007;85(1):193-200. (PubMed)

164. Morris MS, Jacques PF, Rosenberg IH, Selhub J. Circulating unmetabolized folic acid and 5-methyltetrahydrofolate in relation to anemia, macrocytosis, and cognitive test performance in American seniors. Am J Clin Nutr. 2010;91(6):1733-1744. (PubMed)

165. Troen AM, Mitchell B, Sorensen B, et al. Unmetabolized folic acid in plasma is associated with reduced natural killer cell cytotoxicity among postmenopausal women. J Nutr. 2006;136(1):189-194. (PubMed)

166. Tam C, O'Connor D, Koren G. Circulating unmetabolized folic acid: relationship to folate status and effect of supplementation. Obstet Gynecol Int. 2012;2012:485179. (PubMed)

167. Apeland T, Mansoor MA, Strandjord RE. Antiepileptic drugs as independent predictors of plasma total homocysteine levels. Epilepsy Res. 2001;47(1-2):27-35. (PubMed)

168. Wilson SM, Bivins BN, Russell KA, Bailey LB. Oral contraceptive use: impact on folate, vitamin B(6), and vitamin B(1)(2) status. Nutr Rev. 2011;69(10):572-583. (PubMed)

ビタミンD

目次

要約

-

ビタミンDは日光を浴びることによって皮膚で合成可能で、肝臓と腎臓で代謝されて1α,25-ジヒドロキシビタミンDと呼ばれる代謝的に活性のある形態になる。ビタミンD受容体(VDR)と結合することで、1α,25-ジヒドロキシビタミンDは骨格やその他の生体機能に関わる数百の遺伝子の発現を調整することができる。(詳細はこちら)

-

カルシウムとリンの恒常性の調整による骨の石灰化の維持にビタミンDは不可欠である。ビタミンDは、骨格以外にも特に免疫、内分泌、および心血管系に対して多くの効果を発揮する。(詳細はこちら)

-

ビタミンDは、正常な骨の発達と維持に重要である。重篤なビタミンD欠乏症は、子供のくる病や成人の骨軟化症を引き起こす。(詳細はこちら)

-

ビタミンDの不足による二次性副甲状腺機能亢進症は、骨の分解を進めて骨粗しょう症を促進する可能性がある。無作為化臨床試験では、ビタミンDを少なくとも800 IU/日補給することによって、年配者の転倒や骨折リスクを減らせるかもしれないことが示されている。(詳細はこちら)

-

大部分の体細胞にあるビタミンD受容体と結合することによって、ビタミンDは細胞の分化と成長を調整することができる。日光にあたることが少ないことやビタミンDの栄養状態が良くないことと、結腸直腸がんや乳がんの発症リスクの上昇との間に関連があることが観察研究で報告されている。がん予防にビタミンD補給が有益であるかを評価する無作為化対照試験が必要である。(詳細はこちら)

-

様々な観察研究で、1型糖尿病、多発性硬化症、関節リウマチ、および全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患のなりやすさや重篤度とビタミンDの状態との逆相関が報告されている。(詳細はこちら)

-

観察研究による現在のエビデンス(=科学的根拠)で、血液中のビタミンD濃度と2型糖尿病リスクとの逆相関が示唆されている。耐糖能障害の者のビタミンD欠乏症を治すことで2型糖尿病への進行リスクを減らすことができるかどうかはまだわかっていない。(詳細はこちら)

-

神経変性疾患を持つ被験者の認知機能低下や疾患の進行をビタミンD補給によって制限できるかどうかについて、無作為化臨床試験で現在調査中である。(詳細はこちら)

-

妊婦のビタミンD不足は、母親と新生児へのいくつかの悪影響と関連している可能性がある。妊娠中のビタミンD補給の安全性と有益性は、臨床試験で評価されねばならない。(詳細はこちら)

-

新型コロナウィルス感染症であるCOVID-19の発症率や重症度の上昇はビタミンD欠乏症と相関があることが、観察研究で報告されている。(詳細はこちら)

-

ビタミンD補給でアトピー性皮膚炎(湿疹)やクローン病の治療に改善の見込みがあるかもしれないことが、予備調査で示されている。(詳細はこちら)

ビタミンDはカルシウムの恒常性を調整し、骨の健康に不可欠な脂溶性ビタミンである(1)。食事やサプリメントでも摂取できるが、日光の紫外線B波(UVB)にさらされると、7-デヒドロコレステロールからビタミンD3(コレカルシフェロール)が皮膚内で合成される。ビタミンD2(エルゴカルシフェロール)は、植物、キノコ類、および酵母によって光合成されるビタミンDの類似体である。ビタミンD2はしばしば、食品のビタミンD強化にも使用される(2)。UVBにあたることが不十分で皮膚のビタミンD3が不適切な状態だと、ビタミンD需要を満たすためにビタミンDの経口摂取が必要である。

機能

ビタミンDの代謝

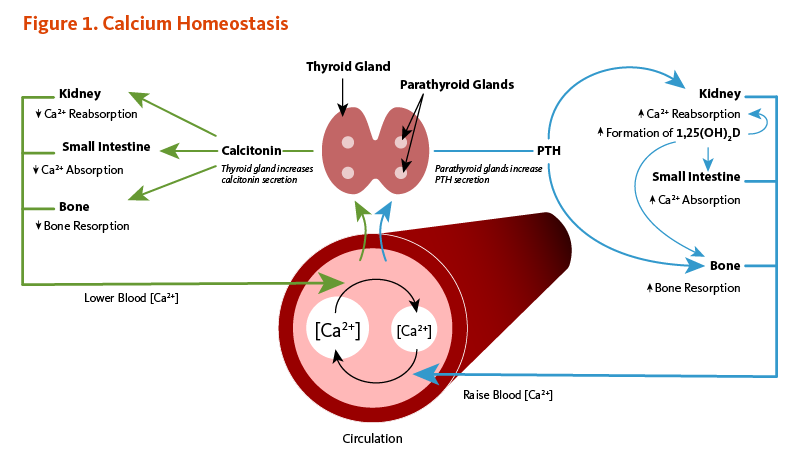

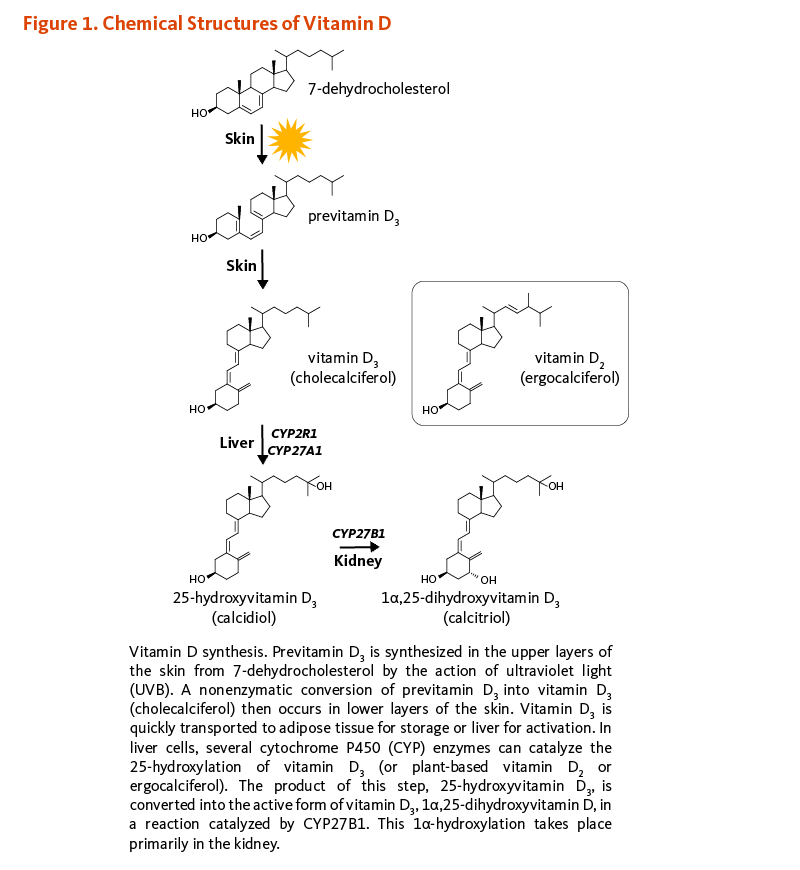

コレカルシフェロールとエルゴカルシフェロールは生物学的に不活性なビタミンD前駆体で、肝臓や腎臓で生物活性のある形態に変換されねばならない(図1)。実際、食事から摂取したりUVBにあたって表皮で合成されたりした後では、どちらの形態のビタミンDも血液中に入ってビタミンD結合タンパク質によって(および程度は低いがアルブミンによっても)肝臓まで輸送される。肝実質細胞(肝細胞)では、ビタミンDは25-ヒドロキシビタミンD(カルシジオール;カルシフェジオール)にヒドロキシル化(=水酸化)される。日光を浴びることや食事からビタミンDを摂取することで、25-ヒドロキシビタミンDの血清濃度が上がる。25-ヒドロキシビタミンDは血液中のビタミンDの主要な形態であり、25-ヒドロキシビタミンD2と25-ヒドロキシビタミンD3の血清濃度の合計は、ビタミンDの栄養状態の指標として使用される(3)。腎臓の25-ヒドロキシビタミンD-1α-ヒドロキシラーゼ酵素(CYP27B1としても知られる)は最終的に、25-ヒドロキシビタミンDを1α,25-ジヒドロキシビタミンD(カルシトリオール)に変換する第二のヒドロキシル化の触媒作用をする。腎臓での1α,25-ジヒドロキシビタミンDの生成は、血清中のリン、カルシウム、副甲状腺ホルモン(PTH)、線維芽細胞増殖因子-23(FGF-23)、および1α,25-ジヒドロキシビタミンDそのものなどのいくつかの要因によって調整されている。腎臓は1α-ヒドロキシラーゼ(=水酸化酵素)が活動する主要な部位であるが、皮膚、副甲状腺、乳房、結腸、前立腺、および免疫細胞や骨細胞などの様々な組織でも1α,25-ジヒドロキシビタミンDの腎臓外での生成が行われる(2)。体内でのビタミンDのほとんどの生理的効果は、1α,25-ジヒドロキシビタミンDの活性に関連している(4)。ビタミンDの様々な形態を図1に示す。

作用メカニズム